行前一课|南京学子实地感受抗战历史,他们说……

参观约翰·马吉故居、聆听历史研究人员讲述、分享学习感悟……12月23日、24日,来自南京东山外国语学校的58名师生参加第63期紫金草国际和平学校。他们走进南京历史教育场所,实地感受抗战历史。

“难以想象她们在我这个年纪经历的人生遭遇”

“整面墙壁上的巨大‘泪滴’,是日本军国主义对人性的肆意践踏、给亚洲妇女带来的苦难与伤痛,她们的泪水洒落在这个慰安所内的每个角落……”

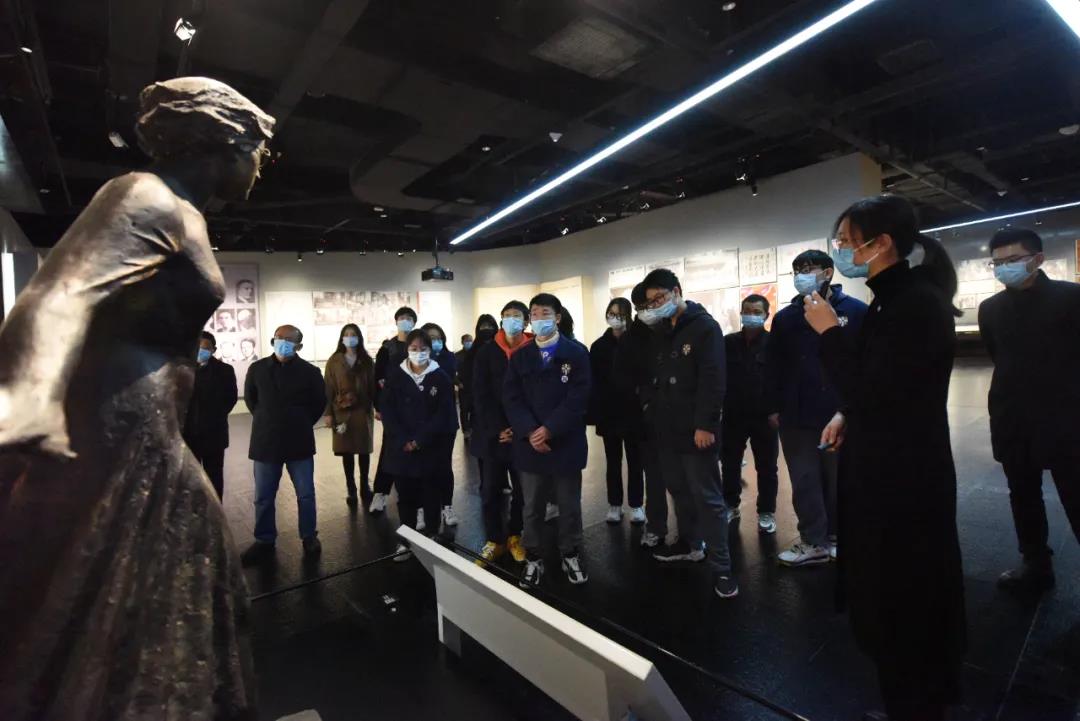

12月23日上午,同学们前往我馆分馆南京利济巷慰安所旧址陈列馆参观,认真聆听讲解,并观看以中国“慰安妇”制度受害幸存者为主题的纪录片《二十二》。

“当年,她们是花季少女,大概就是我现在这个年纪,真的难以想象那是怎样的人生遭遇。”许多女同学被日军“慰安妇”制度受害者的悲惨遭遇深深震撼。

刘嘉炜:日军“慰安妇”制度暴露了日本帝国主义的野蛮、残忍和暴虐,这段血泪记忆不容忘却,任何想掩盖和推翻历史真相的图谋都是不能得逞的。只有正视历史,以史为鉴,才能开创和平未来。

孙卓彦:以朝鲜籍“慰安妇”朴永心照片为创作原型的“慰安妇”主题雕塑给我带来了极大的震撼。我感到一种使命感和莫名的情绪在内心升腾,历史没有忘记她们,后人也没有忘记她们。

“永远不会忘记国际友人的无畏义举”

12月23日下午,同学们来到南京市第十二中学。这所中学的前身是1917年美国传教士约翰·马吉以基督教圣公会的名义在南京下关创办的益智小学。

在南京大屠杀期间,约翰·马吉先后担任南京安全区国际委员会委员和国际红十字会南京分会主席,参与救助南京难民和受伤的中国军人。他还用16毫米摄像机秘密拍摄日军暴行,他拍摄的影像成为留存至今的有关南京大屠杀的唯一动态画面。

“用八个字概括马吉先生的精神:慈爱、和善、正直、坚定。这尊雕像,展现的正是他的精神内涵。”一下车,同学们就直奔约翰?马吉雕像,认真聆听老师讲解,这位国际友人的无畏义举感动了许多同学。

姜懿珊:约翰·马吉以各种方式保护南京民众,并记录下日本侵略者的残暴行径。马吉先生与其他坚持留在南京的西方人士一起谱写了人道主义乐章,对他们的人道精神和无畏义举,中国人民永远不会忘记。

随后,同学们来到中山码头遇难同胞纪念碑,向南京大屠杀遇难同胞敬献白菊。

“我会把在这里的所听、所学讲给国外的同学听”

“咚,咚,咚……”在一声声雄浑的钟声中,学生们开启了第二天的课程。12月24日,同学们来到我馆继续进行历史学、和平学的学习。在公祭广场上,12名学生代表分成两组敲响和平大钟,在悠悠钟声中铭记历史,祈愿和平。

随后,同学们参观了史料陈列厅、“三个必胜”专题展区,在祭场向死难者敬献菊花。

下午,纪念馆史料研究部馆员王立为同学们授课,主题为《南京大屠杀的历史记忆》,他说:“南京大屠杀这段历史是一段民族灾难,忘记过去的苦难可能招致未来的灾祸。我们只有用真心、正义、无畏和同情,才能对这段历史感同身受。”

为期两天的学习后,同学们对历史有了更加深刻的认识。他们纷纷立志做一颗和平的种子,将这段历史与和平理念带往世界各地。

杨宇奇:“行前一课”学习活动加深了我对南京大屠杀这段历史的了解,让我能够铭记历史,坚定立场,我会把在这里的所听、所学讲给国外的同学听,告诉他们最真实的历史。

王悦然:两天的学习让我受益良多,认识到了自己所担负的时代使命与社会责任。很快我就要去海外求学了,我会做一名和平的传播者,只有和平,才能有幸福可言。

“打牢作为一个中国人的底色”

东山外国语学校国际部执行主任王烨一直陪同着同学们参观学习。他说,希望同学们增加对这段历史的了解,认识到自身担负的时代使命与社会责任,打牢作为一个中国人的底色,踏踏实实努力学习,学成后为中华民族伟大复兴做贡献。

编 辑:潘琳娜

摄 影:蔡美婷

校 审:李 凌 赵伊汉

监 制:凌 曦