十个瞬间,致敬我们一起走过的2021

新年钟声即将敲响

回首我们走过的2021

近4000条原创微博

和370多条原创微信

陪伴我们度过春夏秋冬

一些瞬间,现在回看

依旧让我们心灵触动

它,像启明灯

照亮我们前行的路

2021.4.3

系上红领巾 有国才有家

今年清明假期,来自山东潍坊的王女士带儿子陈旺阳前来参观。在进入史料陈列厅前,王女士郑重地为孩子系上红领巾。

鲜艳的红领巾,飘扬在胸前!佩戴红领巾是对先烈的尊重。通过这一个个微小却意义深远的仪式感,让孩子们记住今天的和平生活是先烈们用鲜血和生命换来的。

今年,我馆继续开启“防疫+预约”模式,史料陈列厅共接待了130余万人次观众。许多观众自发带着孩子来到纪念馆参观,接受爱国主义教育。父母们一边陪同孩子们参观,一边讲述南京大屠杀历史。尽管现世阳光普照,依然不忘告诉孩子84年前同胞们所经历的黑暗沉沉,和平的种子正在中国娃娃的心里生根发芽。

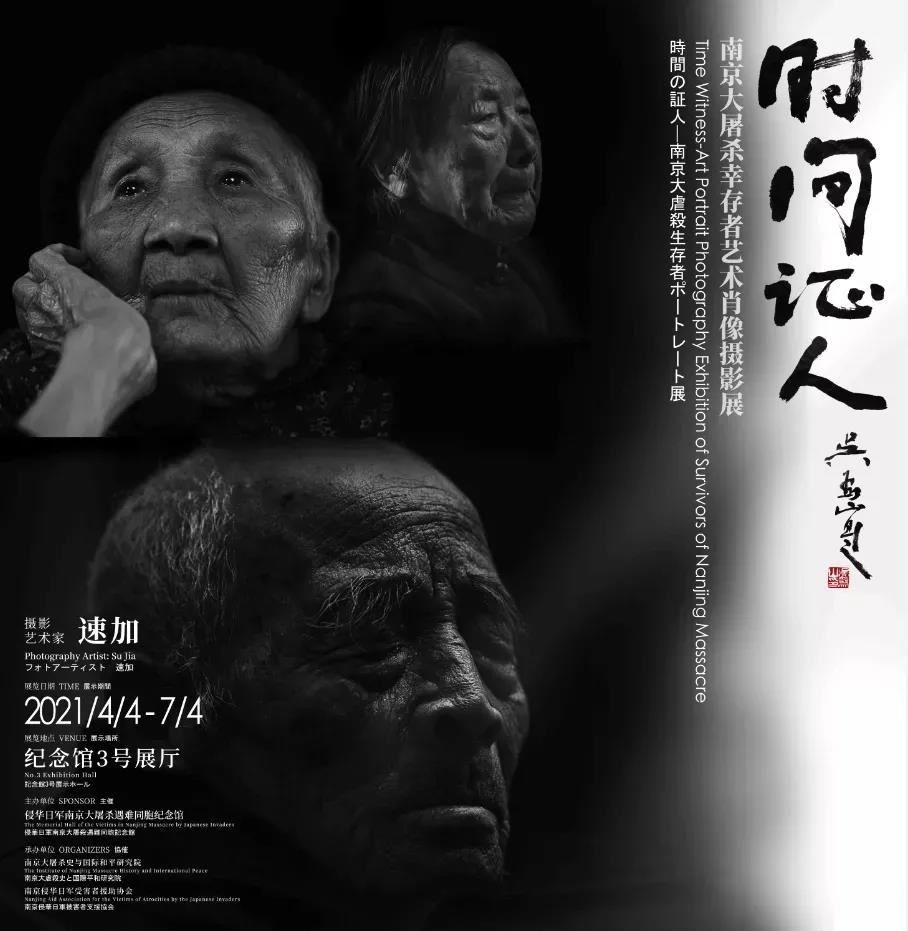

2021.4.4

一场与时间赛跑的展览

清明节,在我馆举办的《时间证人——南京大屠杀幸存者艺术肖像摄影展》展厅内,一个视频吸引了大家:86个名字逐渐减少.......当残缺的名单最终呈现时,许多观众瞬间破防......

2016年,摄影艺术家速加为86位南京大屠杀幸存者拍摄肖像照。这组肖像照从拍摄到展出的5年间,有17位老人先后离世。今年清明节,一场与时间赛跑的影展《时间证人——南京大屠杀幸存者艺术肖像摄影展》开幕。在展览举办时,幸存者仅剩下69位,而如今,仅剩下61位。

幸存者影像是南京城市记忆的一部分。黑白的照片寂静无声,却胜有声。

2021.11.20

78年后的重逢

“妈妈,妈妈啊,我终于找到你啦!”

11月20日上午,湖南岳阳华容县一幢独立小三楼上,85岁的张二英抱住97岁的雷金二(雷金安)老人抱头痛哭。78年前,雷金二想方设法护住了还是小女孩的张二英,而自己却被日军掳为“慰安妇”。

今年10月、11月,我馆利济巷分馆工作人员、湖南当地志愿者,先后两次前往湖南岳阳华容县、平江县和郴州嘉禾县实地调查走访,在湖南新确认了雷金二等7名日军“慰安妇”制度受害者。同时我们跟拍采访了20多位知情者,详细记录下了受害老人当年的不幸遭遇,留下珍贵影像资料,为日军侵华暴行再添铁证。

2021.6.5

纪念馆温度

6月5日,武汉20位残障人士开着电动轮椅来到纪念馆。纪念馆特别为他们开辟绿色通道,专人陪同参观提供讲解服务。其中一位观众在感谢信中写道:“在这里,我们不仅深刻领悟到不忘国耻、珍爱和平的重要意义,也感受到南京人对残障人的热情和帮助。”

纪念馆的服务是有温度的。馆内灯光较暗,台阶较多,馆内的紫金草志愿者、医疗志愿者以及助览员,随时都在点位上为观众提供服务。一把把雨伞,一瓶瓶小小的消毒洗手液,一个个多语种的指示牌......这些,都是来自纪念馆的温度。今年,场馆内还建成了一批无障碍设施,提升了特殊人群的参观体验。

2021.7.21

“落跑”新娘

7月22日,在我馆“三个必胜”展区核酸检测点,汗水正从年轻党员徐晓迪的脸颊上划过。本来她次日即将出发去拍婚纱照,疫情来袭,她果断放弃了原计划,“丢下”新郎回到了工作岗位,与同事们一起参加抗疫。

7月21日,疫情突袭南京。我馆主动承担社会责任,与所辖莫愁湖街道江东门社区联系,当晚临时开辟“三个必胜”专题展区观众服务中心为核酸检测点。“博物馆是社区的一部分,社区需要,我们义不容辞”!自7月22日起至8月中旬疫情平稳,近一个月时间里,纪念馆全体工作人员24小时轮班投入抗疫一线,在核酸检测点,在街道,验码、登记、疏导,始终靠前服务群众。

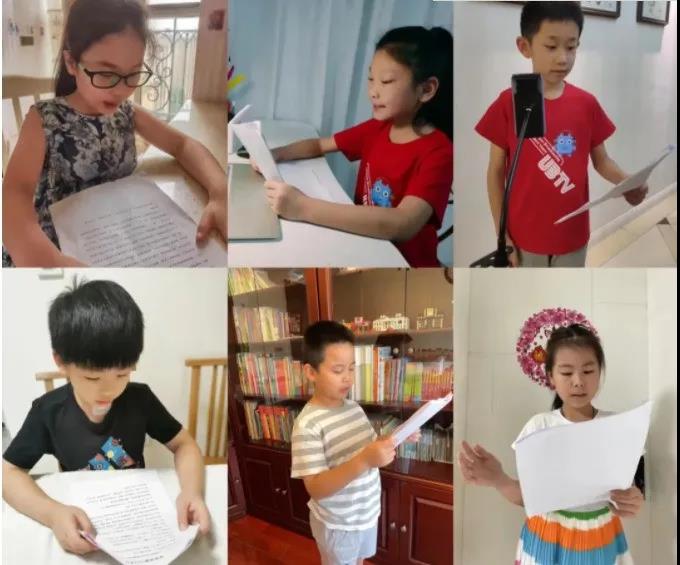

2021.9.1

云上“开学第一课”

9月,受疫情影响,许多学校无法线下开课,我们主动开发线上产品,通过“云”方式推出了系列宣讲产品。开学日,31名受过专业朗读培训的南京小学生,接力朗读了青少年科普读本《黑色记忆:南京大屠杀》,并汇总为约300分钟的音频。产品通过纪念馆的互联网平台,给广大青少年上了云上“开学第一课”。

今年,纪念馆先后制作了紫金草志愿者接力朗读《魏特琳日记》系列音频产品、《被遗忘的南京大屠杀》音频产品以及“云讲解”系列短视频等,通过互联网“云”方式推出,充分发挥纪念馆爱国主义教育基地的功能,让青少年历史教育和爱国主义教育,突破了场馆物理边界。

其中,《魏特琳日记》由114位紫金草志愿者接力朗读,114份声音汇成34小时的音频产品,在“学习强国”上播出。

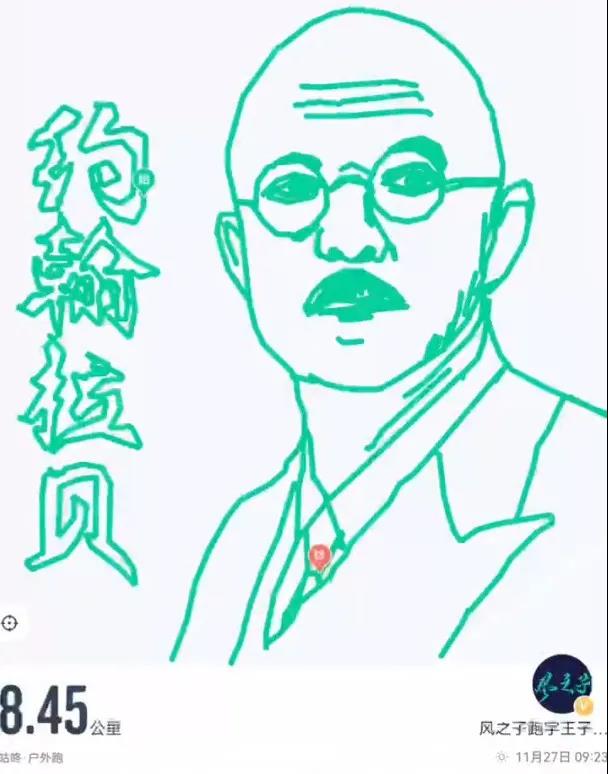

2021.11.29

大草原上的和平跑者

来自内蒙古赤峰的吴广明是一位听障人士。虽然他的世界是无声的,但他的内心是火热的。他参加了我馆国际和平徒步的线上轨迹跑,在茫茫的内蒙古大草原上,跑出了国际友人约翰·拉贝的头像。他说:“当我在大草原上奔跑,仿佛在风中闻到了和平的味道。”

今年我馆与咕咚APP联合发起的“南京安全区国际和平徒步”活动,线上线下超7万人参加,累计徒步里程超过70万公里,“和平足迹”绕地球17圈半。

其中,58944人参与了线上12.13KM徒步挑战;10417人通过咕咚运动圈分享自己的和平宣言、创意轨迹、完赛奖章和线下徒步照片。线下共有412个运动团报名了线下徒步活动,参与人数超过1万人,覆盖全国26个省111个城市。

2021.12.13

特别的生日聚会

李伊美,北京理工大学珠海校区的大学生,曾两次到馆参观,深受触动。12月13日出生的她,今年在校园里与同学们一起举行了悼念南京大屠杀死难者烛光祭,并朗诵了和平宣言。

今年,纪念馆从微博105万粉丝和微信281万粉丝中,挖掘出了一批“铁粉”系列故事,并将这些故事说给万千粉丝听。这些“铁粉”是生活在全国各地的普通人,有中国人民抗日战争纪念馆的义务讲解员,有大西北的人民教师,也有李伊美这样的普通大学生。他们每个人都在生活中,用自己实打实的行动自发地向身边人传播着历史真相及和平理念。

2021.12.13

他们的心,与南京同频

12月13日夜,纪念馆祭场,烛光祭·国际和平集会。因为疫情未能到现场的国际友人后人,发来了他们手捧烛光的影像,与南京同祭,共同祈愿世界和平。

今年公祭日夜晚的烛光祭,纪念馆通过冰屏现场展现了在全球范围内征集到的点亮烛光影像,其中包括约翰·马吉之孙克里斯·马吉、罗伯特·威尔逊之女、约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝、理查德·布莱迪之孙斯蒂芬·布莱迪等国际友人后代手捧烛光的影像。烛光点点,疫情不能阻挡全世界各地爱好和平的人们,将和平之烛活汇聚成一束照亮希望的光。

2021.12.13

一对耄耋老人的27年坚守

12月13日夜,纪念馆烛光祭现场,94岁的刘健芝和86岁的祁恩芝老夫妇挂着沉重的相机,背着镜头和闪光灯等器材,在活动现场认真地拍摄着、记录着。论年龄,他们比现场的媒体人要大出四五轮;可论劲头论敬业,他们不输在场任何一人。

他们年轻时参加革命,保家卫国;晚年拿起相机,记录纪念馆的一场场和平活动。从1994年起,夫妇二人为悼念南京大屠杀遇难同胞,不论刮风下雨、严寒酷暑,坐公交,转地铁,再步行,像年轻人一样在活动现场拍摄记录。

2021

感谢你们

留下一句句真挚的留言

一段段动人的声音

一个个坚定的背影

2022让我们继续相伴

铭记历史 守护和平

编 辑:李 凌 赵伊汉 俞月花 潘琳娜

创意设计:李安琪

监 制:凌 曦