正义永不缺席——今天,远东国际军事法庭成立日

1946年1月19日,远东国际军事法庭在日本东京成立。

从1946年5月3日至1948年11月12日长达两年半的开庭审判时间里,远东国际军事法庭在日本东京对第二次世界大战中日本甲级战犯进行了国际大审判,史称“东京审判”。

远东国际军事法庭地址——日本东京市原陆军省大厦

今天,在这个远东国际军事法庭成立的纪念日,回顾当年东京审判对南京大屠杀事件的揭示与审理,仍然发人深省。

“争座位”

开庭预演时,梅汝璈法官在内的17人中国代表团就遇到了阻碍。

庭长是澳大利亚法官威廉·韦伯,他希望美国人和英国人坐在自己的旁边,而把中国人排在了英国人之后,因此一开始宣布的入场顺序为美国、英国、中国、苏联、澳大利亚、加拿大、法国、荷兰、印度、新西兰、菲律宾。

梅汝璈非常反对,他认为应该按照日本投降时各受降国的签字顺序排列才最合理,并且中国受日本侵害最烈、抗战时间最久、付出牺牲最大,顺序理应排在第二。同时梅汝璈愤然脱下法袍,拒绝预演,要求法官们当场表决自己的建议,否则只有不参加预演,回国向政府辞职。

由于他的据理力争,庭长当即召集法官们表决,结果各国法官的入场顺序和法官座位按日本投降各受降国签字顺序安排,即美国、中国、英国、苏联、澳大利亚、加拿大、法国、荷兰、印度、新西兰、菲律宾。

这次的“争座位”之举,梅汝璈为我国争得了应得的位置,捍卫了中华民族的尊严。

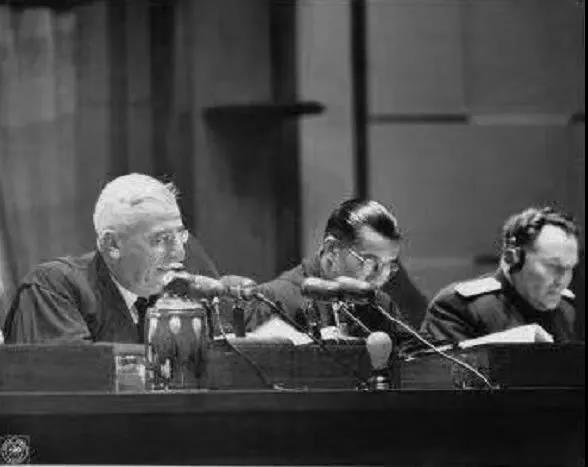

中国法官梅汝璈(中)在法官席上

跨国取证

东京审判沿用英美法系,因此在庭审过程中,不但需要充足而又具体的证据,还需要足够而又有力的证人出庭作证。因此,如何为法庭提供充分的人证物证成为了国际检察局的关键。战争期间,中方也没有保存有效证据的意识,也导致怎样才能找到充足的人证、物证成为中国检察官面临的最大挑战。

中国检察官向哲濬立即向国民政府外交部长王世杰发出电报,请国内提出日本侵华事实。国内马上响应,从各地收集了很多证据。同时,1946年3-4月,中国检察官向哲濬、秘书裘劭恒陪同法庭国际检察局季南检察长以及几名美国助理检察官分批赴华实地调查、取证。此外,裘劭恒还找到当时国民政府司法部门刑事司长杨兆龙,要求他配合南京大屠杀的取证工作。

于是,南京最高法院门口贴出布告,号召南京大屠杀幸存者、目睹者、受害者及其亲属前来递交控诉材料。

一时间,最高法院门前人声鼎沸,人们递交了上万份控诉材料,检察官们从中挑选出10多份书面材料,并按照法律程序进行“誓证”,由证人、本国律师和外国律师一起在证据上签字画押。基于这些书面材料,检察局撰写了题为《来自中国的报告:对平民的暴行》的调查报告,这成为东京审判中有力的证据。

1946年6月,中国社会各界也成立“南京大屠杀调查委员会”。9月12日,委员会报告调查初步成果,获得确实证据1840余件,找到伍长德、约翰·马吉等中外证人11人,其中8人跟随裘劭恒乘坐飞机前往东京出庭作证。

在法庭上,正是这些南京大屠杀惨案的亲历者,用自己的血泪痛切陈词,让躺在书面证据中的冰冷数字、文字变成活生生的现实,成为击穿这些战犯们伪装的子弹。

约翰·马吉在现场宣誓

审判之争

法庭判决阶段,在给被告人定罪的问题上,法官们发生了分歧。

庭长韦伯主张将战犯们统统流放荒岛,正如对待当年的拿破仑;印度法官则主张无罪开释全体战犯,理由是“世人需以宽宏、谅解、慈悲为怀,不应该以正义的名义来实施报复”;美英法官支持死刑判决,但他们的注意力主要集中在那些发动太平洋战争和虐待英美战俘的战犯身上,对其他战犯则态度暧昧。

面对这种局面,梅汝璈忧心如焚,夜不能寐。他查阅了卷帙浩繁的资料,向法庭提供了有力的证据。例如日军在南京大屠杀中曾采用砍头、水溺、火烧、砍去四肢等令人发指的暴行,主张对首恶必须处以极刑。他表示:“若不能严惩战犯,决无颜再见江东父老,惟蹈海而死,以谢国人。”

在梅汝璈的不断交涉、斡旋下,许多法官认同了他的观点,最后通过投票,以6比5的微弱优势决定判处包括发动南京大屠杀的罪魁祸首松井石根在内的7名战争罪犯绞刑。

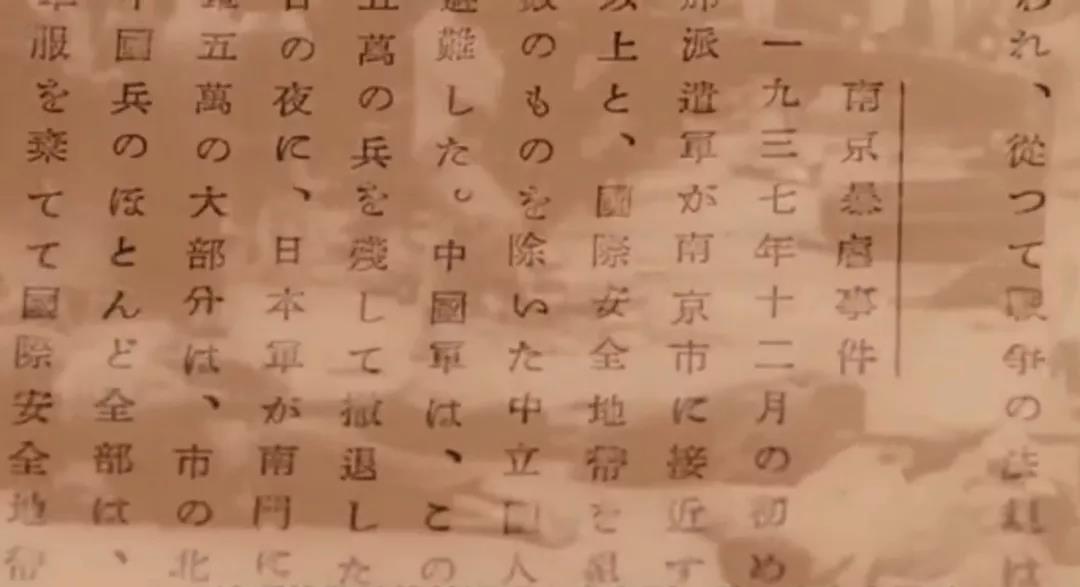

长达一千多页的判决书里,第八章“违反战争法规的犯罪”中专列了一节“南京大屠杀”,细数了侵华日军谋杀、大屠杀、残酷虐待、强奸、抢劫等种种暴行。

时光跨越76年,正义永不缺席!黑的就是黑的,说一万遍也不可能变成白的;白的就是白的,说一万遍也不可能变成黑的。今天,纪念馆在《南京大屠杀史实展》“正义的审判”展览前,举行“正义永不缺席”花语主题展示活动,以纪念那场正义的世纪大审判。

百合代表神圣、庄严;款冬花象征公平、正义;雏菊寓意和平、希望。818朵款冬花点缀其间,法槌之下,黑暗断裂,地面上出现“正义”二字的投影。

现场,南京外国语学校的同学们与观众为作品插上象征神圣、庄严的百合花,组成整幅作品的“浪花”部分,寓意正义的力量如浪花一般,在过去、现在、未来中奔涌,永不缺席!

这是一场艰难的审判,这又是一场公平、正义的审判。回首昨日,展望未来,我们应该永远铭记。

资料来源:《东京审判》纪录片(上海广播电视台、上海交通大学东京审判研究中心)

编 辑:李雪琦

校 审:李 凌 赵伊汉

监 制:凌 曦