愿您安好|新春慰问南京大屠杀幸存者

快过年了,南京大屠杀幸存者老人们,你们还好吗?近日,纪念馆“迎春送福——2022年南京大屠杀幸存者新春慰问活动”启动。上门探望、送上年货、迎春送“福”字......这一周以来,纪念馆工作人员、南京侵华日军受害者援助协会工作人员与社会爱心人士一道,为幸存者老人们送去了年货和新春的祝福,也把温暖带给了他们。

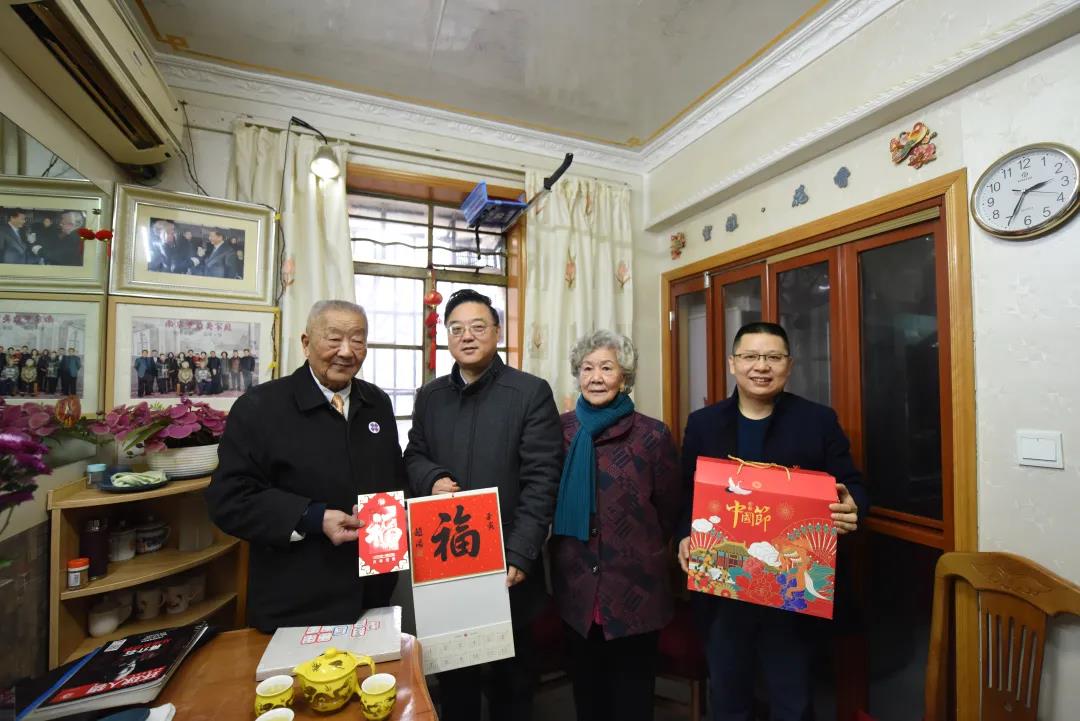

纪念馆率先上门慰问幸存者

岁末年终的南京,我们带着全社会的问候与关怀上门慰问幸存者老人。

葛道荣:只要能动,就要站出来讲这段历史

1927年出生的葛道荣老人如今年逾九旬,他身体硬朗,耳聪目明,膝下子孙满堂。老人的住所收拾得一尘不染,墙上还挂着“光荣之家”的牌子。

当年,面对日军的刺刀,为了保护妹妹和弟弟,他的右腿被日军刺刀戳伤,至今留下疤痕。从战争劫难中幸存下来的少年,如今也已白发苍苍。每每想起这段过往,他的心情都难以平复。

南京市委宣传部副部长、纪念馆馆长周峰详细询问老人的身体状况,并叮嘱老人:“纪念馆和援助协会就是您的家,有困难要和我们联系,您一定要保重身体!”

作为历史证人,多年来,老人身体力行,笔耕不辍,写下了10万多字,将自己的经历记录下来、装订成册,并传给后代。“只要我能动,就一定要站出来讲这段历史。”葛老激动地说。

“在您身体允许的情况下,我们想邀请您来纪念馆,向更多的年轻人讲述这段历史,把这份世界记忆薪火永递,激发人们的爱国主义情怀。”周峰馆长说。

艾义英:如今的生活幸福无忧

艾义英老人今年94岁。当年,4个艾家男性青壮年、姓平的姑爹和姑奶奶的儿子全被日军杀害了,艾家只留下4个女人带着孩子艰难度日,被大家叫作“艾家寡妇”。说到这儿,老人的眼里瞬间被泪水淹没。

这段记忆让老人“伤痕累累”,但坚强的她数十年如一日坚持传播真相,勇敢地讲述那段历史真相,为和平“代言”。

凌曦副馆长详细询问老人的生活近况。说起晚年生活,老人乐呵呵的,笑起来满脸皱褶,“现在生活无忧,中午到社区食堂吃3元的三菜一荤午餐,下午会与邻居摸会儿麻将。”老人说。

濮业良:历史记忆传承的接力棒交到儿子手中

濮业良老人今年已经100岁高龄。“身体一年不如一年了,老爷子腿脚不便,没法儿自己走路,只能坐在轮椅上了。”老人的儿子濮传谨说,老人平时的生活起居也由儿子照顾。老人之前一直坚持参加各种证言活动,如今,这份历史记忆传承的责任交到了后辈手中。“我们一定要珍惜今天的幸福生活,守护和平。”濮传谨说。

今年9月11日是老人百岁生日,时鹏程副馆长说:“爷爷,您要保重身体。到您100岁时,我们再来给您送生日蛋糕,给您过寿!”

新春送福,他们说……

这项公益活动吸引了众多爱心人士,有大学教授、企业家、学生.....他们分次分批走进幸存者家中,把温暖带给老人们。

南京师范大学副校长、援助协会会长张连红长期致力于南京大屠杀史研究和幸存者关爱工作。1月25日下午,他前往幸存者夏淑琴老人家慰问。

张连红说,这些年来,援助协会致力于做好在世老人的关爱工作,“和老人们聊聊家常、说说现在的幸福生活,通过这些心理治疗,也能够帮助老人们走出幼年时经历的战争创伤,积极面对如今的生活。我认为这是慰问的重要意义。”

1月24日,南京某企业负责人、援助协会副会长钱毅带着金陵中学实验小学的小学生们上门慰问幸存者马庭禄老人,每位同学还为老人准备了亲手做的小礼物。

“企业应当为传播和平事业、传递历史真相承担责任,未来会配合纪念馆组织的各项活动,联合各家爱心企业,为幸存者老人们送去持续不断的温暖。”钱毅说。

南京爱心市民汤德珍连续5年参与慰问活动,她将关爱范围从南京大屠杀幸存者扩大到日军“慰安妇”制度受害幸存者,一次性捐赠78000元,并捐赠了慰问品。本周,她将带着孩子上门探望幸存者刘民生和潘巧英,给他们送去爱心物品。

汤德珍表示,投身于关爱幸存者的事业中感觉很充实,“这是我应当承担的社会责任。我想通过慰问活动,让孩子们都来了解这段历史,长大后主动承担社会责任,把爱传承下去,把这段历史记忆传承下去。”

春节来临之际,我们通过上门、邮寄、委托当地志愿者等方式,将慰问品和慰问金发放给所有在册在世的南京大屠杀幸存者及日军“慰安妇”制度受害幸存者。

希望爷爷奶奶身体健康,开开心心!你们的健康是我们最大的心愿!

编 辑:潘琳娜 李雪琦

视 频:杨梦秋

摄 影:蔡美婷

校 审:李 凌

监 制:凌 曦