曹景行:每个人都应补上抗战这堂课

今天,知名媒体人曹景行在上海病逝,享年75岁。多数人认识他,因为他曾是华人世界知名电视节目主持人、媒体人。少为人知的是,生于上海的他对抗日战争这段历史的追寻,有着近乎偏执的痴迷。

他的父亲是民国报人,皖南事变、淞沪战役、台儿庄大捷等重大新闻首发的战地记者曹聚仁。曹聚仁是一位将身心都献给新闻事业的人。曹景行延续了这种基因——对新闻事业的执着。

2015年,抗战胜利70周年,曹景行与上海纪实频道合作拍摄抗战70周年纪念专题片“行走战场”,为此横跨大半个中国,首站即是南京。当年5月21日,他在微博打卡“#老曹行走战场#第一站:侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”。在纪念馆随访时,他不愿称对方为“游客”,而称作“参观者”。他还表示,每个中国人都该补补抗战这堂课,包括他自己。

“不是‘游客’ 是‘参观者’”

如今,网上仍流传着2015年6月15日来源《解放日报》记者林环的一篇报道:《人民的战史——重访二战东方主战场(南京篇)》。 文章报道了曹景行当时来南京重访的情况。文中称:“曹景行在纪念馆随访时,不愿称对方为‘游客’,而称作‘参观者’。” 当累累白骨近在眼前、痛击心底,曹景行十分在意这一点文字上的悼意。

报道称,“5月23日,曹景行还与南京师范大学历史系教授经盛鸿在中山门城头,随机采访的老汉,开口就是亲历的苦难……站在城墙上,曹景行与经盛鸿注视着手里一张照片,那是78年前12月17日侵华日军举行的攻占南京入城式。日本军官骑着马,耀武扬威,入的正是中山门。”

“一家人的抗战”

曹景行的家人们都亲历过抗战。

曹景行的父亲曹聚仁是民国著名记者和作家,是章太炎的学生,与鲁迅同出一门。抗战爆发后,他开始“书生有笔日如刀”的战地记者生活,皖南事变、淞沪战役、台儿庄大捷等重大新闻均由其首发。在南京大屠杀惨案发生10年后,曹聚仁和战地摄影记者舒宗侨出版了《中国抗战画史》,用20余万文字、数千张珍贵照片记录了大量日军侵华罪证和中国人抗战事迹,堪称第一部内容完备、见解独到的中国抗战史著。

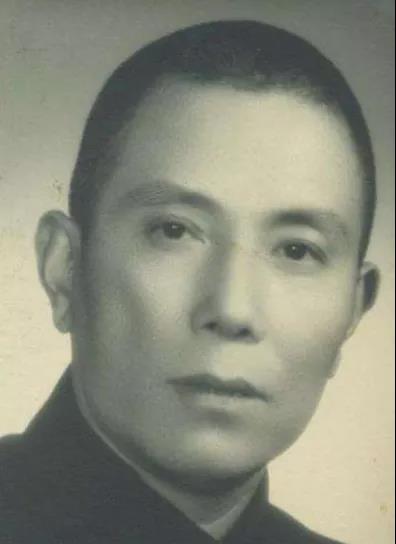

曹景行之父曹聚仁

曹景行曾说,父亲告诉他,《中国抗战画史》里一些南京大屠杀的照片,是当年采访叶挺时,叶挺将其从日本军官公文包里缴获的照片赠予。书中还载有《纽约时报》记者窦尔登、英国《曼彻斯特导报》记者田伯烈等人所记的“日人兽行”,“父亲将自己当作一个百年后的史人来审订史料,力求公正、真实,要对得起战场上的将士,更要对得起下一代读者,绝不歪曲事实”。

1948年8月,上海乍浦路军事法庭审讯侵华日军总司令冈村宁次,法官石美瑜的审判台上,就放着这本厚重的《中国抗战画史》。

曹景行的母亲也曾在战地报道,他的哥哥姐姐都在战地出生;他的叔叔、姑父、堂兄都是军人,都参与过抗战。 曹景行说,他的叔叔曹艺,曾在忻口战役中血战过。

“他为新闻事业燃烧一生”

据媒体报道,曹景行,1947年生于上海,1968年起,在皖南山区插队10年,1978年入复旦大学历史系,1982年进上海社会科学院世界经济研究所研究美国经济。1989年应聘做《亚洲周刊》撰述员,1994年成为副总编,之后兼任《明报》主笔,写社论和评论。1997年,曹景行转行电视,出任香港传讯电视中天新闻频道总编辑;1998年入凤凰卫视,曾任凤凰卫视资讯台副台长兼言论部总监。2009年2月起,曹景行还曾在中央人民广播电台新闻综合频率中国之声早间黄金时段,每日评述国内外时事新闻。

著名主持人曹可凡评价曹景行像一团火焰,为新闻事业燃烧了一生,即使是在这两年生病治疗的过程中,他也没有停歇过工作。“最让我佩服的是他身体里的能量和激情似乎永远花不完,在他生病前,还每年做两会的报道。他和二三十岁的年轻记者挤在一起,在人民大会堂里拉各个代表、委员做采访。因为我是上海代表团的成员,他就经常叫我帮他拉人,我们就约好在人民大会堂大厅的钢琴前‘接头’。”

曹景行在两会

曹景行继续了父亲的衣钵,他们是用一个文化人的眼光去做新闻工作,又以一个新闻人的角度去看待文化。据澎湃新闻《曹可凡谈曹景行:一个“疯狂”的新闻人》报道,近十几年,曹景行和姐姐曹雷(上译厂著名配音演员和导演,以戏路宽见长,有“女皇”配音专业户之誉)一直在整理父亲曹聚仁的文稿,大约有1000多万字,这些都是极其珍贵的研究民国史的资料。

“历史就是昨天的新闻,新闻就是明天的历史,他们都是带着文学家、历史学家的视角去做新闻,因此他们的新闻才得以历久弥新,穿梭时空,成为一段段珍贵的史料。”澎湃新闻报道称。

纪念曹景行先生!

编 辑:俞月花 李安琪

校 审:李 凌 赵伊汉

监 制:凌 曦