妇女节 | 她们,用生命佑护生命

今天是“三八”国际劳动妇女节,是世界各国妇女争取和平、平等、发展的节日。回望1937,留在南京的妇女遭受的却是精神与肉体上的双重压力。

当战火燃烧到南京之际,有这样一群女性,她们白天和同伴们撑起一顶“保护伞”,为难民提供庇护;夜晚在昏暗的灯光下,用掺和着眼泪的墨水写下一篇篇日记。在那段兵荒马乱的日子里,她们没有失去对生活的热爱与信心,更没有失去那一抹人性光辉……

“我深深地热爱、崇敬传教的事业和金陵女子文理学院的事业。倘若我有十个完好的生命的话,我仍会将之奉献给天国建设的事业……但愿你们这些将精力奉献给这一伟大事业的人们,能够具有远见、力量、勇气向前进——忠贞不贰,坚持到底。”当生命走到终点,她仍惦记着从前在南京的日子。

她生前最爱菊花,曾在日记中多次提及菊花。

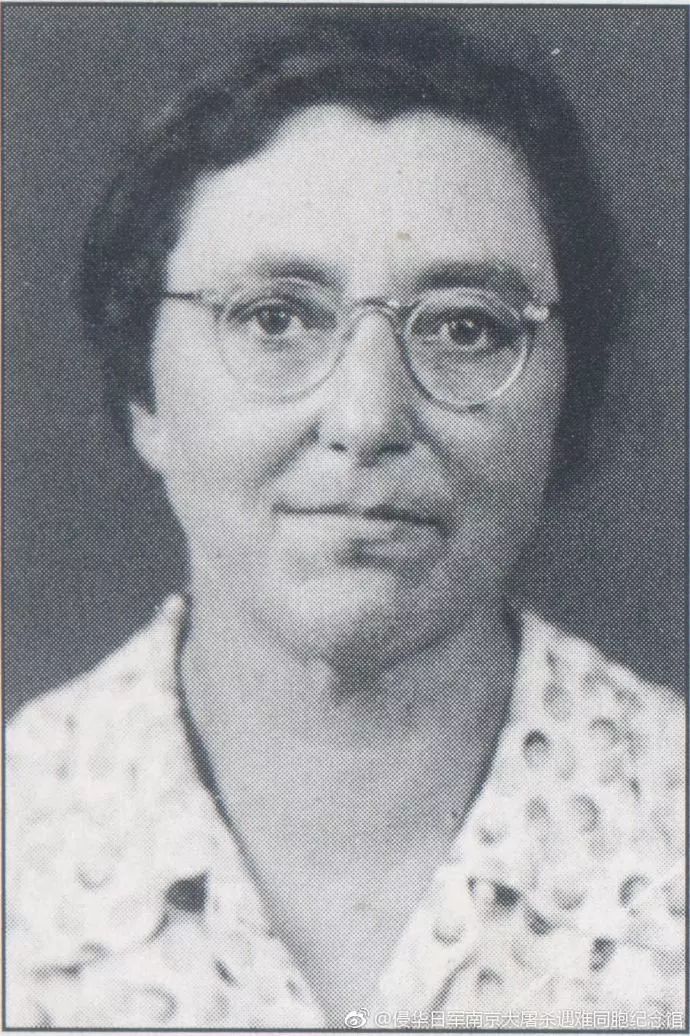

她是明妮·魏特琳,美国人,1919年起在金陵女子文理学院工作,起了个中文名——华群。

战争摧毁了宁静的校园,南京大屠杀期间,她成为金陵女子文理学院难民收容所所长。在难以言说的恐惧之中,在血腥恐怖遍布城市的每一个角落时,她为妇女和儿童营造了一个避难场所,在极其危险和困难的环境下,她保护妇女和儿童免遭日军的侵害。

当放纵无度、毫无人性的日本兵在全城屠戮时,虽然无法做到绝对安全,但相对说来,金陵女子文理学院校园内要比校园外安全得多。

她像母鸡保护小鸡一样,竭尽全力保护了1万多名妇女和儿童。她还在日记中记录了大量日军在南京的暴行,她的日记成为揭露日军暴行的有力证据。

由于日军占领南京之后那段日子受到在体力、精神上的双重压力,以及见到百姓的痛苦遭遇与日军残酷的暴行而产生的极度悲哀与沮丧,她的健康状况每况愈下。

她觉得自己应当做更多的工作来帮助可怜的难民,她时常责备自己做得不够,觉得自己是个失败者。那些黑暗日子里可怕的景象、在日军统治下的城市里黯淡的前景,最终导致她于1940年4月精神崩溃。不久,她回到美国接受治疗。

1941年5月14日,她在写下离别信后结束了自己的生命。

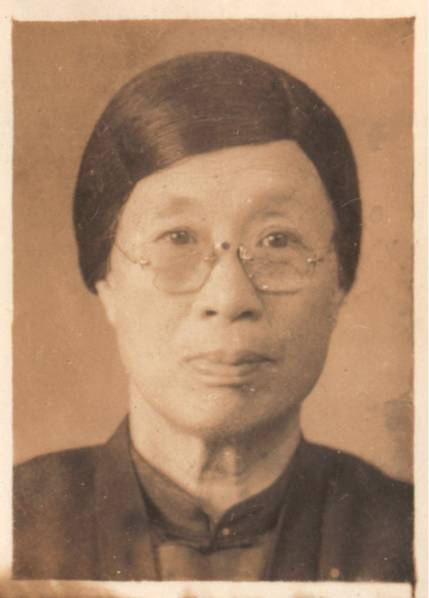

“因为日军常常进来抓人,人人都害怕,奶奶就常叫妇女们用布条包上头,脸上抹一些炉灰,躲在被子里,以防不测。”她的孙子这样回忆道。

1946年,已过古稀之年的她就日军暴行提供书面证词。

她是程瑞芳,本名乐瑞芳,1924年来到南京,担任金陵女子文理学院舍监。

日军进攻南京之际,她决定留守南京,照看校园,并作为金陵女子文理学院紧急事务委员会的三个成员之一,协助魏特琳管理难民收容所。她负责卫生工作,为难民治病送药,并同样在日记中记录了大量日军暴行。

在这样极端恶劣的环境下,在1938年的秋季,她还和同伴为失去生计、极端贫困的妇女开办家政技艺培训班,并担任该项目的负责人,为这些贫困妇女提供免费培训的机会,为她们重新在社会上自立谋生创造了条件。

她的孙子程国祥后来回忆道:“奶奶说都走了学校没有人看守,自己年纪大了,不想走,还有华群小姐也没走,她们一起看护难民。奶奶总是很忙,管宿舍、膳食,协助华群小姐做很多事。”

程国祥还记得那时常常看到奶奶夜间在自己的房间灯下用钢笔写着什么,因为奶奶管的事情很多,他当时以为是在记账。

即便情形再危险,她仍没有停下家禽研究项目。当必须在鸡房或家禽场工作时,她请工人注意,如果日本兵来,给她一个信号,她立即往相反的方向逃离。

她是邬静怡,原名邬静娴。1899年3月,她出生在浙江宁波的一个牧师家庭,1934年在美国密歇根大学获生物学硕士学位后,于1936年起在金陵女子文理学院任教。

南京沦陷后,她勇敢地留在南京,和同伴一起参与救助难民。“啊,天哪,战争残酷而邪恶”,她在回忆录中这样描述当时南京的情况。

在这样危险的情形下,她仍然没有停下家禽研究项目。她告诫家禽场的工人,如果日本兵来抢鸡、抢蛋,不要和他们争论,也不要试图阻止他们,因为人的生命比其他东西都更加重要、更有价值。

1938年秋季,她积极参与开办被称为“实验课程项目”的女子中学,并教授生物课程。

1942年6月,日军霸占金陵女子文理学院校园作为卫戍司令部。1942年6月19日夜晚,她最后一个离开金陵女子文理学院校园。当她把一大串钥匙交给日军门岗卫兵,坐上马车出校门时,心情极度悲哀。

在此后3年多时间里,虽然她一直生活在南京,但是直至1945年8月日本投降,她都没有回到过校园。

战争,从未让女人走开,她们用生命护佑生命,温暖有力,越挫越勇,义无反顾,向她们致敬!我们永远不会忘记她们

史料来源:《血腥恐怖金陵岁月——金陵女子文理学院中外人士的记载》

编 辑:潘琳娜

视觉设计:李安琪

校 审:李 凌 赵伊汉

监 制:凌 曦