国际医生节 | 点亮危城的“白衣之光”

今天,3月30日,是国际医生节。设立这个节日,是为感谢世界上每一位默默地为生命保驾护航的医生。

85年前的南京,一批中外医护人员,基于人道主义,用对生命不抛弃不放弃的精神,救治了难以计数的无辜难民。今天,借这个日子,向他们致敬!

危城中的“白衣之光”

“路灯熄灭了, 在夜幕中 , 可以看见伤员在街道上蹒跚 , 没人去帮助他们 , 已经没有医生、 卫生员和护理人员了,只有鼓楼医院的几个正直的美国医生还在坚持着。”

——《拉贝日记》1937年12月9日晚

从1937年8月15日开始,日军飞机对南京进行了长达数月的猛烈空袭。

1937年11月12日上海沦陷后,日军兵分数路凶猛地向南京包抄进犯,金陵大学医院(又称鼓楼医院)大多数中外医护人员被迫撤离南京。

1937年12月13日,日军侵占南京。鼓楼医院成为南京城中唯一还在对难民开放的医院。

废墟与硝烟中,鼓楼医院也只剩下了五名美籍医护人员与一些中国医护人员。

特里默( C .S .Trimmer) ,美国传教士,鼓楼医院内科医生,担任鼓楼医院代理院长,同时担任南京安全区国际委员会委员。

罗伯特·威尔逊( Robert Ory Wil-so n) , 美国人,1906年生于南京,担任鼓楼医院的外科医生。1937年他31岁,是当时南京城内为难民服务的唯一的外科医生。

麦卡伦( James Henry Macallum,又译为麦卡勒姆),1921年来华,1937年他44岁。日军逼近南京时,他本应回美国休假,但因鼓楼医院的大部分人员撤离,急需一名行政主管,他毅然留下担任此繁重工作。

格蕾丝·鲍尔( Grace Bauer,又译为鲍恩典),女,美国传教士,1919年进入鼓楼医院,1937年她43岁。在日军进攻南京及南京大屠杀期间,她担任医院总监、医院图书保管员及会计和食堂主管。

海因兹( I.Hy nds),女,1912 年来华,1924年起在鼓楼医院任护士。1937年她已65岁。

此外,还有中国牧师王志诚、卢希贤分别任医院的行政助理和总务。在中国医护人员中,周纪穆任医疗助理,孙护士长任医护助理,杨药剂师分管药品器材。

共有二十多位选择留在南京的中外医护人员,成为了危城中的“白衣之光”。

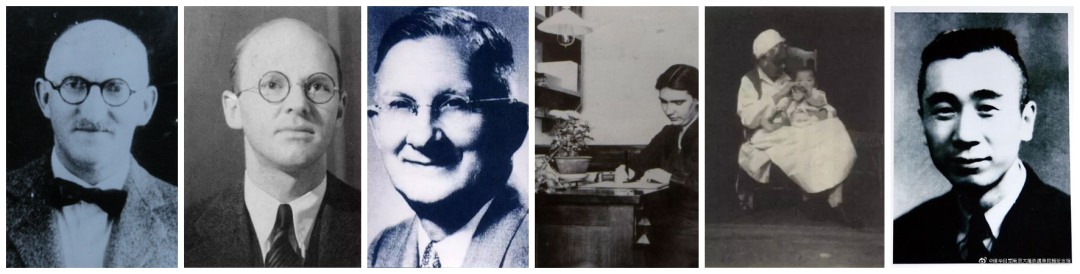

从左至右:特里默、威尔逊、麦卡伦、鲍恩典、海因兹、周纪穆

夜以继日,挽救生命

“ 金陵大学医院为数不多的几位工作人员正英勇地履行他们的职责......超负荷的工作以及缺乏人手已使他们疲惫不堪 ” 。

——福斯特致家人的信

1937年12月6日,南京沦陷前夕,美国媒体记者的报道记述了鼓楼医院美、 中医护人员当时所面临的真实状况:

“美国大学医院( 鼓楼医院) 仅有3名医生( 均为美国人) 。除去军队的救急机构, 该医院实际上是市内惟一的医院。威尔逊博士乘坐仅有的一辆急救车奔赴被炸地区,为伤者治疗。”

——《纽约时报》记者德丁

“尽管大多数中国医务人员离开了, 他俩(特利默、威尔逊)收治了所有抬到教会医院(鼓楼医院)门口负重伤的中国老百姓。”

——美国《芝加哥每日新闻报》记者斯蒂尔

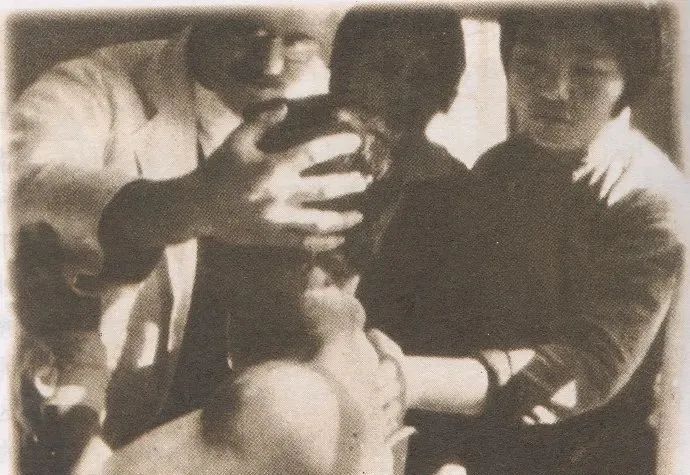

作为医院里唯一的外科医生,威尔逊大夫面临着巨大的压力。当时很多进医院的病人不是枪伤就是刀伤,这些都是外科的工作。威尔逊在致家人的信中写道:“150 例病人中只 10 例属于内科和产科,其余都是外科 ......昨天我写到我已做了 11 例手术 。今天我做了10例 , 并查看了病房 ” , “ 所有病床都住满了 。在 2 0 名职员中只有 4 名护士曾受过若干训练 , 目前我只能召集到这么多人… … ” 繁重的手术几乎全落在威尔逊身上,他必须每天超负荷地工作,白天做手术,晚上还要制止日军的暴行。为了保持精力,他甚至给自己注射激素。

伴随疲劳的还有突然而至的危险。1937年12月12日下午,威尔逊医生正在做一例眼部手术,当眼球摘除约一半的时候,在相距手术室只有50英尺的地方发生了猛烈的爆炸,炸弹正好落在旁边教会的一个角落处爆炸。威尔逊在日记中这样写到 : “我偶尔朝窗户方向抬起头来,看见了因爆炸而升腾的烟雾,四个金属碎片撞破了手术室的窗户。手术室的护士们当然以一种苍白的表情窥视着手术是否继续下去。不用说,除了继续手术外别无他法。”

在飞机的轰炸和大炮的轰鸣声中,在医院尤其是在手术室工作,无论从那方面来说,都是令人恐怖的。

威尔逊医生在检查病人

海因兹和格蕾斯 · 鲍尔 , 她们原来就是鼓楼医院的护士 , 也选择留下 。麦卡伦给家人的信中写道:“ 在这儿 , 一个外国人必须在医 院值班 24 小时 , 以便对付日本人的光临… … 上周有15至 20 个婴儿 ( 出生 ) , 六个降生在圣诞节 。人们很容易就能找到海因兹小姐 , 她经常在育儿室照顾所的小宝贝 ” 。

周纪穆原本是中国军队的一名军医,未能及时撤退,就留在了鼓楼医院协助威尔逊大夫工作。为了照顾和救治更多的同胞,周纪穆开始了24小时几乎不休息的救助:“人手实在太少,而伤病员大都是需要急救的危重病人。我们只能不分日班、夜班,也不分内科、外科,二十四小时不停地工作,几乎没有睡眠”。此外,鼓楼医院缺少相应的物资,医护人员和伤病员生活和治疗条件都很差:“每天两碗白粥,没菜,盐巴也偶尔吃”,“有很多伤者感染破伤风,医院也没有办法治愈,只能把他们统一集中在一个房间里,每天医生查房时做点最基本的护理,从感染到发病死亡,疼得哇啦哇啦叫,真凄惨”。

在医护人员拼命从死神手里抢救病人的同时,医院行政主管麦卡伦也在冒着巨大危险 ,竭尽所能,为鼓楼医院员工和病人的生活提供保障。南京大屠杀期间,他负责医院的粮食运输、接送病人,这都是相当艰辛和危险的任务。日军占领南京后,医院每次收购白菜、大米和其他食品后,为了保障运输,必须有一个外国人伴行,这样麦卡伦不得不事必躬亲。

除此之外 , 他还得接送婴儿 、 病人 , 他在信里写道:“ 有一项新职业 , 接送婴儿 。啊 , 是的 ,特里默和威尔逊迎接他们来到人世 , 而我是送他们回家 .......”

在危险中, 医院里的每个人,无论是中国人还是外国人,都在尽心尽力地做好自己的工作。《纽约时报》记者德丁在1937年12月22日的报道里是这么记录的:

“两个美国医生弗兰克·威尔逊 和 S .C .特里默, 两个美国护士格蕾丝·鲍尔和伊 娃 ·海因兹以及几位中国助手,日夜治疗她们负责的 200 名病人。”

在鼓楼医院医治的部分难民(美国耶鲁大学神学院图书馆藏)

在南京,没有绝对的安全

“先前来的一名(日军)士兵耍弄着他那只令人恐惧的手枪 , 我很感激他没开火。”

——《威尔逊日记》1937年12月18日

日军侵占南京后,对中国人民犯下了罄竹难书的罪行。鼓楼医院的医护人员面对日军的野蛮暴行,毫不畏惧。每当看到或听到日军对中国难民施暴时,总是挺身而出,营救受害者,以血肉之躯挡在血淋淋的刺刀前。为此,他们常常遭到日军疯狂的报复与伤害。

1937年12月19日下午3 时,一个日本士兵闯入鼓楼医院施暴,企图抢劫与侮辱妇女。医院行政主管麦卡伦与医院代理院长特里默赶来,要求他离开医院。这时,这个蛮横的日军士兵竟然朝麦卡伦、特里墨开枪,幸亏子弹射偏了。

1938年1月27日下午,麦卡伦准备将闯入医院寝室的2个日本士兵“请”出去。当两个日本兵从房子的后门出去的时候 ,麦卡伦向他们指了指那里的美国国旗。日本士兵被激怒了,命令麦卡伦跟他们走。麦卡伦答应了,以为这样就能跟着进日军司令部。可走了约10码后,其中一个士兵让麦卡伦返回,麦卡伦说:“不,我陪你们走”,随后这名士兵便拔出刺刀威胁要刺死他。见麦卡伦不理睬,日本士兵竟真的向麦卡伦的下巴猛地刺过去,麦卡伦为了不致送命随即把头向后一仰,可脖子上还是留下了一道伤口。

面对残暴的日军,医护人员的身份甚至外籍人士的身份并不能带来绝对的安全。

12月19日威尔逊在给日本大使馆的信中,讲述了日军一次抢劫及强奸医务人员的事件:

“ 12月18日晚上近八时的时候 , 3名日本兵从医院的一个后门闯人 ......医 院 65 岁的护士海因兹小姐接待并陪同了这些闯人者。尽管海因兹小姐一再声明她的手表属于私人财产 , 他们仍然抢走了她的手表 ......晚上 9 时15分的时候,医院方面得知 , 剩下的那个日本士兵强行闯进了护士的寝室 , 其中有3名护士已经被强奸。”

威尔逊自己也不时遭遇危险:“ 先前来的一名士兵耍弄着他那只令人恐惧的手枪,我很感激他没开火”。12月21日,威尔逊在鼓楼医院的女生宿舍里又发现了一个日本士兵 ,他要求日本人离开,但遭到了其手枪的威胁。后来威尔逊在大街上又遇见了这个日军士兵,这个士兵竟当着威尔逊的面将步枪子弹上了膛 ......

周纪穆生前接受我馆采访回忆当时的情境时说:“在难民区里日军枪声从早到晚此起彼伏,不绝于耳。每次枪声,都使大家闪过一阵战栗,又有一位同胞饮弹身亡了,下一位又会轮到谁呢?”

当时的南京城中,生命就掌控在日本士兵的一念之间 。所以选择留在南京的外国人曾有一段对话:如果他们中的一个人不幸身亡 , 其他的人就负责把他的尸体抬到日本大使馆门前 。

鼓楼医院病房

从南京沦陷到1941年12月7日日本发动太平洋战争,鼓楼医院的中、美医护人员以人道主义的崇高精神,在日伪的高压统治下,一直为救护中国难民与伤病员而艰难地工作着,同时用自己的笔记录了日军的种种暴行。

太平洋战争爆发后,1942年2月12日,金陵大学连同鼓楼医院,都被日伪当局宣布为“敌产”而加以“接收”。

历史不会忘记

“ 我们又目睹了许多临危不惧 、忠于职守的英勇行为......我们更加理解了为他人而牺牲自我的含义。”

——福斯特致家人的信

85年过去,历史不会忘记,是这些留在南京的中外医护人员,挽救了无数无辜的生命。虽然环境险恶 , 医院的中外医护人员还是尽力去救治那些处在生命线边缘的人 。

85年过去,历史不会忘记,是这些留在南京的中外医护人员,尽己所能保护着医院里的难民,使他们免遭日军的侵害。

85年过去,历史不会忘记,是这些留在南京的中外医护人员,将日军暴行的案例提供给安全区国际委员会,这些案例成为战后审判日本战犯的有力证据 。怀着强烈的正义感 , 威尔逊医生后来在远东国际军事法庭出庭作证,揭露了日军在南京的暴行。

85年过去,历史不会忘记,这些留在南京的中外医护人员,没有豪言壮语、没有信誓旦旦,有的只是切实的行动,以及勇敢、善良与正义。

史料来源 | 《南京大屠杀期间的鼓楼医院》张生、陈如芳;《南京大屠杀前后的金陵大学(鼓楼)医院》经盛鸿;《周纪穆回忆录》

编 辑 | 赵伊汉

审 校 | 李 凌

监 制 | 凌 曦