“南京大屠杀与我有什么关系”系列(6)| 诗人冯亦同:六写《和平宣言》背后的故事……

“巍巍金陵,滔滔大江,钟山花雨,千秋芬芳。一九三七,祸从天降,……”每年南京大屠杀死难者国家公祭仪式上,

南京青少年代表宣读的《和平宣言》发出了南京对和平的呼唤,这首诗经体《和平宣言》由南京作家冯亦同创作而成,冯亦同说,2014年是他第6次写《和平宣言》,是首次以诗经体的形式表达自己的感情,“南京大屠杀与我有什么关系”系列第6集特邀冯亦同老师为您讲述他六写《和平宣言》背后的故事,敬请收看。

他出生于1941年那个战乱年代

走进冯亦同位于南京市台城附近的家。家里书房的西侧靠墙摆放着他父亲的石膏塑像。阳光从窗外照进来,暖暖的。

“我出生于1941年,南京大屠杀发生后,在扬州宝应县柳堡,就是《柳堡的故事》中的那个柳堡。”冯亦同开门见山地说。

冯亦同

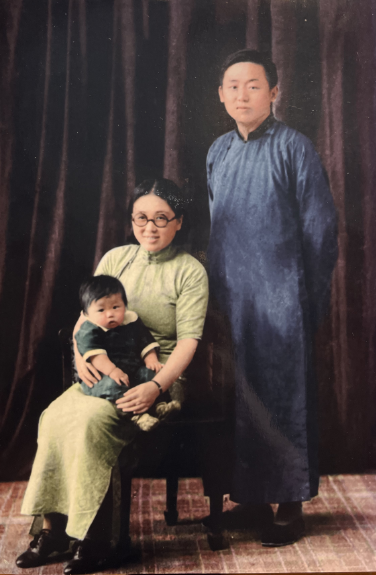

上世纪二三十年代,冯亦同的父母在南京工作。父亲毕业于上海交大,母亲学习幼儿教育。“父亲是中学老师,母亲是小学老师,他们在那个年代算是一个小康之家。”冯亦同说,然而战争把他父母的小康梦打碎了。

冯亦同父母与哥哥

“抗战爆发前,我父母回到老家扬州,在高邮和宝应之间的里下河。”冯亦同说,在那个动荡的岁月里,他的父亲自己创办学校,参加革命,加入中国共产党。“我祖父死在侵华日军对苏北地区的‘扫荡’期间,我家的祖屋被日本兵烧了,年迈的祖父在逃难中病故。”冯亦同说,母亲是在邻居家生了他。因出生那天恰好是父亲36岁生日,因此父母给他取名冯亦同。

后来,父亲因病去世,没能等到南京解放。母亲一人将他和哥哥姐姐们抚育长大。母亲的艰辛、坚韧,冯亦同看在眼里记在心里。

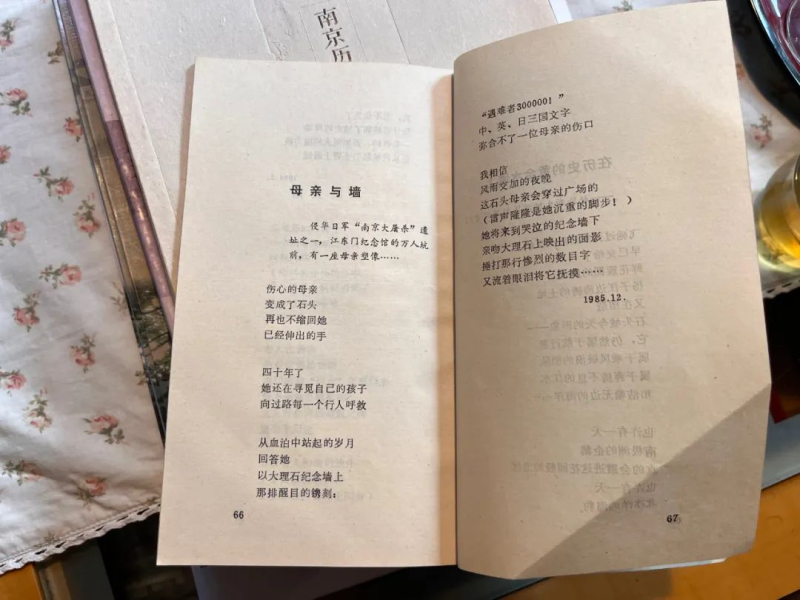

1985年参观纪念馆后写就诗歌《母亲与墙》

冯亦同18岁考入南京师范学院(南京师范大学前身)中文系,毕业后曾在南京市第九中学教过书,后辗转进入南京市文联作家协会工作,成了作家、诗人。1937年12月发生在南京的人间悲剧,是南京最惨痛的城市记忆,这也是冯亦同文学创作中的重要题材之一。

1985年,纪念馆建成开馆。作为南京市文化窗口的一员,冯亦同来纪念馆参观,在纪念馆“万人坑”遗址前,看到一座母亲塑像。他有感而发,写下了《母亲与墙》:

“伤心的母亲 / 变成了石头 / 再也不缩回她 / 已经伸出的手 / 四十年了 / 她还在寻觅自己的孩子 / 向过路每一个行人呼救 ……"这首诗在当年引起了强烈的社会反响。

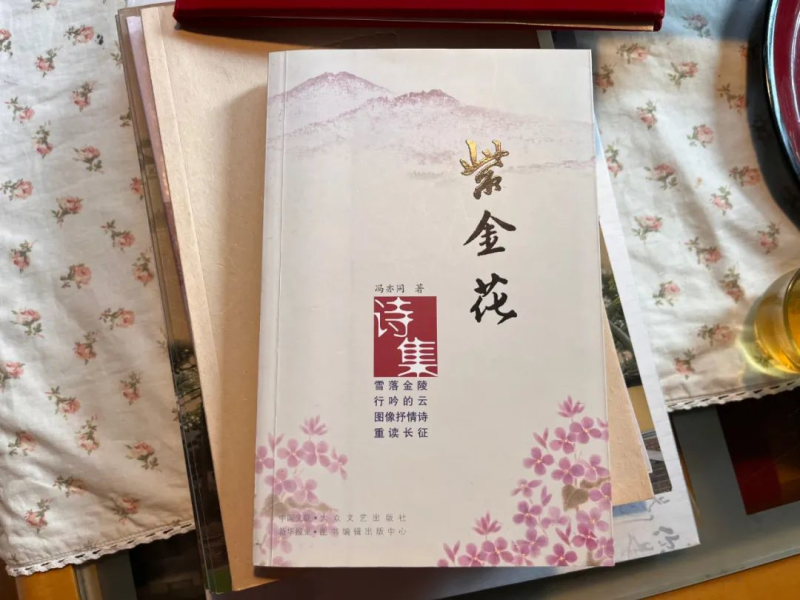

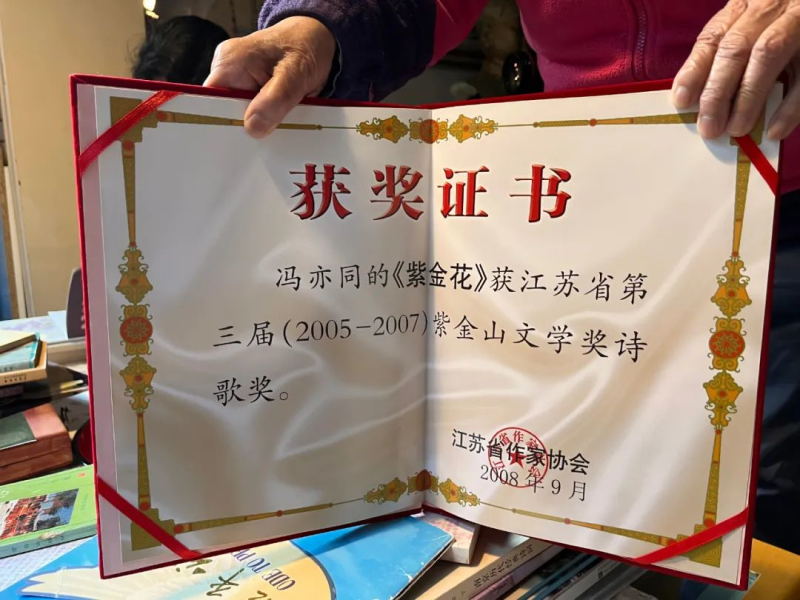

此后,冯亦同陆续创作了《江东门的沉思》(1997年为南京大屠杀死难者60周年祭而作)、出版个人诗集《紫金花》(2004年作品)、《江东门的钟声》(2014年为首个南京大屠杀死难者国家公祭日而作)等脍炙人口的作品。

从2002年起先后写过五版《南京和平宣言》

2002年,已经60岁开外的冯亦同受到纪念馆时任馆长朱成山的邀请,创作《南京和平宣言》。“我跟他都在南京市政协,属于同一个界别,每年的政协例会、春天的年会,我们都参加,所以有很多接触机会。他带回来一个消息,世界上二战灾难城市都有《和平宣言》,南京作为历史灾难的发生地,也应该有自己的《和平宣言》。”

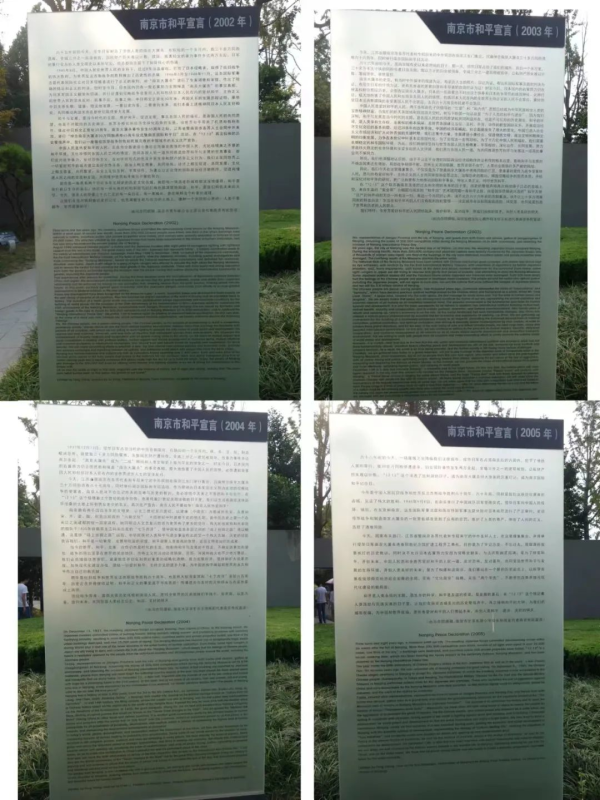

那年,冯亦同创作了第一版《南京和平宣言》,此后,他又于2003年—2005年,以及2007年先后创作了四版《南京和平宣言》。纪念馆曾在和平广场展示过。

2002-2005年版《南京和平宣言》由冯亦同撰稿

2002年这一年,冯亦同还接了一项意义重大的工作。他参加了时任南京民乐团负责人雷建功组织的《和平颂》交响乐的创作。“我是文学顾问,负责解说词的写作,对这部作品倾注了很多心血。”

2005年是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年,《和平颂》交响乐在世界唱响。“我写的解说词中就有‘巍巍钟山,滔滔大江’,其实已经跟后来的《和平宣言》非常接近了。”他说。

2014年五易其稿 定稿240字诗经体《和平宣言》

2014年2月,十二届全国人大常委会第七次会议通过决定,以立法形式将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。已经72岁的冯亦同,再次受到有关方面约稿,请他写四百字之内的《和平宣言》。

冯亦同坦言,“对我这样一个写作者来说,前面已经写过五次和平宣言,感觉有一点江郎才尽了,很难再有变化。我写第一稿时,才60岁出头,那时才思、情感都很充沛。而2014年,我已经是一个70多岁的老人,退休多年,能不能写好,心里挺打鼓。”但同时,他又觉得自己作为南京文化战线上的一名“勤务兵”,应该试一试,“为南京这座城市做点事,贡献自己的力量。”

冯亦同最终接下了这个光荣而又艰巨的任务。2014年国庆节七天,他两次来到纪念馆。“馆内人山人海,人们自发前来参观,我看到后很感动。我当时感觉,这就是‘和平宣言’,是观众写成的、缅怀遇难同胞、声讨侵略者的‘和平宣言’。”冯亦同在馆里拍了很多照片。尽管对纪念馆已经很熟悉了,但他还是沉浸在其中,去体会去沉思。从纪念馆回家途中,他心里已经打起了“腹稿”。

以往多次写《南京和平宣言》,用的都是散文形式,而这一次,他想用诗歌来表达他的心情。“诗经实际上是周代的民歌,我当时想,用诗经体句式,更适合表达宣言的内容,质朴、简洁、古雅、凝重,既能彰显南京这座历史名城的文化特色,也契合国家公祭仪式这样庄重的场合。”冯亦同表示,诗经体《和平宣言》传播起来更有力量。回来后,他几乎一气呵成,写下400字《和平宣言》初稿,分“忆城史 记国殇”“思教训 图振兴”“祈和平 创未来”三个篇章。

冯亦同说,《和平宣言》通篇既要考虑韵律和节奏,也要考虑内涵和气势,希望能向世界展现中国人的文化传统与卓越智慧,因此他从《礼记·礼运篇》《周易·条辞传》中分别选取了“大道之行,天下为公”“天地之大德曰生”两句经典为主干,在《和平宣言》中写下“大道之行,天下为公,大德曰生,和气致祥”16字。

在那页稿纸的尾部,他还细心地写了备注:“建议朗读者为多人,分主次,领读和合诵交叉进行;采用韵文体,是考虑到彰显南京历史文化特色,也为出新、效果与场合的需要;第三段中的‘方舟’句,指侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆设计为船形,有‘和平之舟’的寓意。”

冯亦同说,“建议集体朗诵,这样可以更好地表达出含义,采用典雅的诗经体,更能体现我们中华文化的积淀。”

稿件交出后,得到了有关部门和领导的支持和认可。稿件经过了五次修改。“因为国家公祭仪式太隆重,在那样的场合,面向全世界,朗诵《和平宣言》,每一个文字都很重要,因此要反复推敲。有一段时间甚至缩到100多字,后来读起来,文字显得太苍白,又改回来一些。”最终定稿240字《和平宣言》。

2014年12月13日,首个南京大屠杀死难者国家公祭仪式在纪念馆集会广场举行。现场,77位南京市青少年代表集体朗诵《和平宣言》。冯亦同因受到南京电视台邀请,到直播间解读《和平宣言》,而未能来到公祭仪式现场。“我看直播,被现场孩子们的大声朗诵深深打动。他们和我心意相通,表达了我对和平的呼唤。尤其最后几句话讲三遍,‘继往开来,永志不忘!继往开来,永志不忘!继往开来,永志不忘!’给人回旋空间。”

2014年首个南京大屠杀死难者国家公祭仪式上,南京市青少年代表朗诵《和平宣言》

公祭仪式结束后,冯亦同接到新华社、中新社等很多媒体记者打来的电话。“央视驻江苏记者站的记者打电话说,‘冯老师,您的《和平宣言》写得太好了!直击人心,给人冲击力。’”冯亦同也收到很多海内外亲友的短信,“大家都跟我说很震撼!”

如今八年过去了,冯亦同谦和地说,“这篇《和平宣言》凝聚了很多人的心血,是大家集体创作的结果。我有幸作为南京人民的代言人,如同一朵小花,有幸获得机会,为所有的花草发出声音。”

希望年轻人做有肝胆的人,向世界发出和平之声

今年81岁高龄的冯亦同依然十分关注国家大事。他常收听新闻,读书看报。他说,自己常常还会想起家族在抗战中流离失所的生活经历,想起自己的父亲母亲。

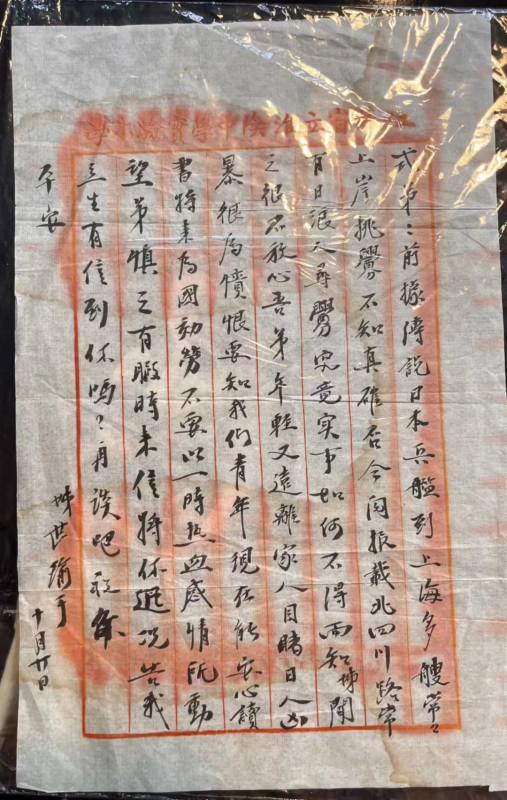

冯亦同至今珍存着母亲在抗战前写给其同父异母的弟弟的信,信中请她的‘式弟’多保重。而那位‘式弟’因抗战爆发逃往重庆后,最终因肺结核死在了那里。

母亲八十岁时书写、九十岁出版的回忆录《烛光》中,有一个篇章专门写到《回乡避难》,其中有很多细节介绍了抗战时的艰难生活。冯亦同说,他永远不会忘记。

他每年12月13日都坚持看国家公祭仪式的直播,看孩子们朗诵《和平宣言》。“每一年,不同的孩子接力朗诵,通过一种精神力量的表达,传递给世界一个声音,我们渴望和平,我们呼唤和平,我们珍爱和平。”冯亦同说,“希望年轻人,把《和平宣言》作为钟声传递下去,作为火炬传递下去,做有肝胆的人!青春年少,能有这样一个机会,站在公祭仪式现场,跟纪念馆一起,跟南京一起,跟祖国一起,面对全世界,发出和平之声,这是每个热血青年义不容辞的。”他说,我们脚下的土地曾经饱经苦难,我们永远不要忘记!

2021年第八个南京大屠杀死难者国家公祭仪式上,南京市青少年代表朗诵《和平宣言》

第九个国家公祭日临近,附上《和平宣言》,请大家一同朗诵。

《和平宣言》

巍巍金陵,滔滔大江,

钟山花雨,千秋芬芳。

一九三七,祸从天降,

一二一三,古城沦丧。

侵华日寇,掳掠烧杀,

尸横遍野,血染长江。

三十余万,生灵涂炭,

炼狱六周,哀哉国殇。

举世震惊,九州同悼,

雪松纪年,寒梅怒放。

亘古浩劫,文明罹难,

百年悲叹,警钟鸣响。

积贫积弱,山河蒙羞,

内忧外患,国破家亡。

民族觉醒,独立解放,

改革振兴,国运日昌。

前事不忘,后事之师,

殷忧启圣,多难兴邦。

八十五载,青史昭彰,

生生不息,山高水长。

二零二二,国家公祭。

中外人士,齐聚广场。

白花致哀,庄严肃穆,

丹忱抒写,和平诗章。

大道之行,天下为公,

大德曰生,和气致祥。

和平发展,时代主题,

民族复兴,世代梦想。

龙盘虎踞,彝训鼎铭,

继往开来,永志不忘。