中国同胞守望相助 | 陈朝一:我父亲陈斐然1937年在南京救助同胞

85年前,他送别孕妻,自己坚守南京,孩子在老家出生也没能回去看一眼。当战火蔓延,同胞受辱,他在安全区内为保护难民,被侵华日军掌掴、带走,死里逃生 …… 他叫陈斐然,曾任金陵女子文理学院总务主任,与魏特琳、程瑞芳同为金陵女子文理学院三人紧急委员会成员,是难民收容所负责人之一。

在第九个南京大屠杀死难者国家公祭日到来之际,小编致电陈斐然的小女儿陈朝一,听她讲述她的父亲1937年在南京救助同胞的经历,以及后来身体力行传承给他们的大爱家风。

陈斐然

“阿爸17岁到苏州求学,大二时受金女大校长吴贻芳器重”

陈朝一是陈斐然的小女儿,一直陪伴着陈斐然生活在天津。她告诉小编,陈斐然17岁就从广东老家出来上学,一路念到苏州东吴大学(今苏州大学)。大学毕业后来到南京金陵女子大学(金陵女子文理学院,今南京师范大学)工作。“我阿爸英文很好,他读大二时,受南京金女大校长吴贻芳器重,叫他毕业后到金女大做总务主任。”

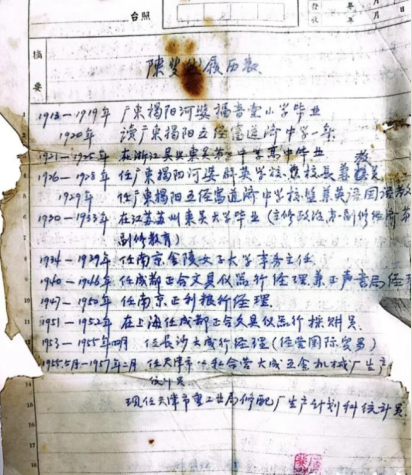

陈朝一至今珍藏着一份阿爸的履历表。上面赫然写着1930-1933年,陈斐然在江苏苏州东吴大学读书,主修政治,第一副修经济,第二副修教育。1934-1939年,任南京金陵女子大学事务主任。

“我小的时候,家里有一本南京的档案册,是鎏金绸面硬壳的。我阿爸很珍惜它。”陈朝一看过那本相册,“里面有外国人,有魏特琳,还有咱们中国同胞吴贻芳、程瑞芳等人。可惜后来因种种原因,我妈妈在阳台烧掉了。”她至今保存着仅有的阿爸在南京拍的照片,“有一张是在金女大的花园里,我阿爸和魏特琳、吴贻芳一起半蹲在鲜花前,他意气风发,西装革履,十分绅士。”

陈斐然(左三)、魏特琳(右二)和吴贻芳(右一)

“在临建棚里第一次跟我讲南京大屠杀”

从履历表上看,陈斐然1939年离开南京后,1940年至1946年,任成都正合文具仪器行经理兼正声书局经理;1947年至1950年,他再次回到南京,任南京正利粮行经理;1951年至1952年,在上海任成都正合文具仪器行采购员;1953年至1955年4月,任长沙大成行经理,经营国际贸易;1955年5月开始,在天津市重工业局修配厂生产计划科任统计员。

陈朝一出生于1958年,也就是阿爸陈斐然定居天津之后。小时候她从未听阿爸提起过南京大屠杀,直到1976年。

“1976年唐山大地震,天津也是重灾区。我母亲在那次大地震中过世。就那次大难勾起了阿爸的回忆。”陈朝一回想,阿爸当时跟她说,第一次是在南京大屠杀中,九死一生。

1937年12月13日,南京沦陷。12月17日,侵华日军闯入金陵女子文理学院,明为搜查中国士兵,实际上却是在寻找年轻妇女和姑娘。不幸的是,有些工人是刚雇来帮忙的,其中有一名工人手上有老茧,日本兵怀疑他是中国军人,准备把他带走。“我阿爸站出帮他说话,他说:‘他是Coolie(苦力)’。就因为这个,日本兵用脚踹他,把他拖到对面站着,又叫他跪着,随后他被带走了。”阿爸告诉陈朝一,当时难民区里人太多了,食堂人手不够,这个帮厨就是他招进来的,所以阿爸要站出来保护他。

陈朝一回忆,当时陈斐然对这段经历记得非常清楚,“阿爸英语很好,被带走的路上一直用英语跟日本人解释。可能日本人看他真的是一个读书人,就把他扔下了车,让他不许回头,他听到汽车的声音越来越远,知道这条命捡回来了。”陈朝一也曾问过父亲,那个时候能逃的人都逃了,为什么还留在南京?陈斐然答:“因为我的工作岗位需要我。”

从《魏特琳日记》《程瑞芳日记》中寻找答案

今天,我们从《魏特琳日记》《程瑞芳日记》中找到陈斐然。魏特琳称他为“陈先生”或“F陈”。在南京沦陷前4个月,陈斐然就开始准备清空校舍、挖防空洞。

1937年8月11日,魏特琳写道:“总务处长陈先生和我进行了巡视,以确保学校在进行必要的准备。我们到三个地下室,看到它们已被清理干净,这样在空袭时,学生、教师和学校的工人可以到那里躲避。”接下来的一段时间,根据魏特琳日记中的记录,陈斐然为准备开挖的4个防空洞选址,组建消防小组以防火灾,重新分配了地下室和防空洞……一切他能想到的准备工作,都在有条不紊地进行着。

1937年9月8日,魏特琳在日记中写道:“F·陈把他的家人送回老家,他们走的是汉口这条路。现在他无牵无挂,可以全身心地投入工作了。”

从9月20日开始,他一直在为制作美国旗帜忙碌中,在校园中插上美国旗帜,或许可以躲避不必要的侵袭。他跑遍了南京的主要商业街,发现都已关门,于是在城里找到裁缝开始制作。

12月1日,8面美国旗帜已经做好,即将在第二天悬挂在学校的各个区域。人们把包装好的书放在地下室,为可能到来的难民腾出地方。当时,陈斐然的心情十分凝重。魏特琳日记中记载,陈斐然说:“这好像是在准备一次葬礼。”

12月11日,猛烈的炮火夜以继日地轰鸣,城里城外一片枪炮声,陈斐然说:“现在已无所畏惧了。”

12月13日,南京沦陷。12月17日那天,魏特琳在日记中写得非常悲壮:“我没有想到还会再见到陈先生,我确信他一定会被枪毙或刺死。”她写道:“那位军官和几名士兵领着陈先生走去,落叶沙沙作响,在远处,那些经过的人低声哭喊着。”

程瑞芳同样在日记中描述了那一天的始末,“现有十二点钟,坐此写日记不能睡,因今晚尝过亡国奴的味道。”她写道,“陈斐然若不出声不会受打。”

根据《程瑞芳日记》,虽然陈斐然的房子被抄了,他被带去广州路,皮包也被拿走(里面只有几毛钱),所幸被放了回来。

陈斐然回来这件大大的幸事,魏特琳也记录了下来,她写道:“陈先生在上海路与广州路交叉的十字路口被释放。”安全区内还举行了一个小小的感恩会,来庆祝他的死里逃生。

12月23日,魏特琳写道:“一旦交通通畅,我将让F·陈离开南京,因为我觉得年轻人在这里非常不安全。”但陈斐然没有离开。

“大哥1937年出生时,阿爸正守护难民”

陈朝一告诉小编,她的大哥1937年11月24日出生,那时阿爸正在南京。这一段,《魏特琳日记》中也有记载:1938年2月12日,陈斐然收到了来自汕头的信,得知儿子已经降生。魏特琳写道:“我们在实验学校举行了一个聚会。其间我们吃了上海带来的橘子和爆米花,以庆祝F·陈生了个儿子。”

但他一直忙于在安全区内奔走,解决免费大米发放的难题,解决红十字会饭堂的问题,整理账目,清点难民人数,为难民授课 ……当他回家见儿子时,已是一年多之后的事情了。1939年3月31日,陈斐然离开了南京。魏特琳在日记中写道,这是陈斐然五年来第一次回家乡,“他的夫人是1937年秋天离开的南京,他确实需要一个假期了”。

魏特琳再次在日记里提起陈斐然,是1939年9月8日。他正忙着为返校的老生和刚录取的新生做登记,说明此时他已经从家乡返回南京。9月28日,一名受雇于日本领事馆的中国密探来到学校,三次询问了陈斐然的情况。

1939年11月4日,陈斐然的名字最后一次出现在《魏特琳日记》中,那一天,陈斐然参加了金陵女子文理学院第24个“创始者节”的午餐会。此后,持续至1940年4月的《魏特琳日记》中,再也没有出现过他的名字。

“阿爸后来资助过南京大屠杀中的一对兄妹孤儿”

陈斐然后来辗转成都、上海、长沙、天津等多地工作。“我阿爸从南京去了成都,在那期间,他还一直资助一对在南京大屠杀中的兄妹孤儿,胡学礼兄妹俩。”陈朝一会回忆,解放后,胡学礼兄妹俩曾到家中看望恩人,“他们不忘我阿爸对他们的恩德。”

陈斐然,摄于上世纪50年代

陈朝一说,阿爸还曾经保护过中共地下工作者,但这些事情他都没有和家人说过。1977年初,家里来了一位客人看望陈斐然,两人用老家的方言回忆着往事。“那个人以前是地下工作者,那一次是来天津出差,顺便看望阿爸的。他握着阿爸的手说,老哥哥,没有你的保护,我没有今天。”那时候,陈朝一才十几岁,这些事情都是她从两人的对话中得知的,更多细节父亲并没有讲述过。

1981年弥留之际,看到电视上吴贻芳,他笑了

尽管一生颠沛流离,但陈斐然从未忘记过在金陵女子文理学院的时光。

“1981年初,阿爸身体已经很不好了,他坐在沙发上吸着氧气,在电视新闻里看到了宋庆龄接见吴贻芳的画面,阿爸笑了。我就问,‘你认识她吗?’阿爸回答‘嗯’,他还说了一句‘还健在,都挺好’。”

1981年5月,陈斐然走完了他的一生,享年76岁。

1985年纪念馆建馆后,陈家人曾来南京寻访

1985年纪念馆建成开放后,陈家人曾经来到南京寻访。“在展板上看到我阿爸的照片,这些照片我们家里都有。”

金陵女子文理学院难民营的职员与工作人员,前排左三为陈斐然、左四为魏特琳、左五为程瑞芳

陈朝一说,陈家子子孙孙都知道陈斐然在南京大屠杀期间留守安全区保护同胞的经历。“1985年左右,在国外看《世界报》上刊登程瑞芳侄女写的一篇文章,其中有我父亲陈斐然。我们大家都挺自豪的。”

陈朝一向小孙女讲述陈斐然在南京大屠杀期间救助同胞的经历

那个出生于战火中的小男孩,为中国航天事业奉献了一生

那个出生于1937年战火之中的小男孩,后来怎么样了?陈朝一告诉小编,大哥陈朝壮“小时候曾经在南京上过几年学,后来在西安上的航天学校,毕业以后一直在做军工。”1965年,28岁的陈朝壮响应国家号召支援三线建设,从事航天方面的科研工作,他的工作内容都是保密的,家里人知之甚少。“大哥最像阿爸,一生都有大爱。他一年最多只能回来一次,出差的时候路过天津,小住两三天。每次他回来,我们家就像过年一样高兴。”一直到60岁,陈朝壮都在遵义为祖国的航天事业奋斗。2012年,他因癌症去世。

摄于1963年的全家福,陈斐然和妻子端坐中间,陈朝壮(后排左二)意气风发,陈朝一(前排左一)还是女童模样,乖巧地依偎着父亲

“这是家里唯一一张全家福,我们五个兄弟姐妹再聚齐,就是阿爸去世那年了。”陈朝一说,阿爸陈斐然生前常说,好儿女志在四方。“阿爸对待子女从来没有怒气,什么事情都是耐心地讲,只要子女有点滴进步,就鼓励。所以邻里之间都很羡慕,评价我阿爸:‘你的父亲为人真好!’”陈朝一说,陈斐然没有给子女留下什么财产,但给了大家良好的品德:“一辈子做人要忠厚,要一身正气。所以我们子女都很感激他。”