村上春樹:父親の戦争体験を気に留め、20年以上まったく顔を合わせなかった

村上春樹氏

公の場を避け、父親のことはあまり言及せず、作品にも登場させない村上春樹氏は、最近、その理由を読者に告白した。

先日、日本で発行された雑誌『文芸春秋』に、村上春樹氏の新作「猫を棄てる――父親について語るときに僕の語ること」が掲載され、村上春樹氏の父親が侵華戦争に参加したことを寄稿した。

村上春樹氏(以下「村上氏」)がまだ小学校低学年だったとき、父親の属していた部隊が、捕虜の中国兵を処刑したことがあるという話を聞き、「父親が南京大虐殺に関与していたのではないか」と、この数十年間ずっと思い続けてきた。

村上氏は父親のこの経験を気にするため、親子関係は重くなり、20年以上まったく顔を合わせないという絶縁に近い状態だったと言う。

以下は個人による情報発信メディアLens(We-ChatID: WeLens)の文章を転載する。

村上氏の新作を、彼の以前の作品と関連させながら、村上氏と従軍経験のある父親

との親子関係に生じた葛藤を分析する。

01

「中国兵は、自分が殺されるとわかっていても、騒ぎもせず、恐がりもせず、ただじっと目を閉じて静かにそこに座っていた」

村上氏の父親は、毎朝仏壇の前でお経を唱える習慣を持っていた。

「僕は子供の頃、一度彼に尋ねたことがあった。誰のためにお経を唱えているのかと。彼は言った。前の戦争で死んでいった人たちのためだと。そこで亡くなった仲間の兵隊や、当時は敵であった中国の人たちのためだと。父はそれ以上の説明をしなかったし、僕はそれ以上の質問をしなかった。おそらくそこには、僕にそれ以上の質問を続けさせない何かが――場の空気のようなものが――あったのだと思う。しかし父自身がそれを阻んでいたわけではなかったという気がする。もし僕が尋ねていれば、彼は何かを説明してくれたのではあるまいか。でも僕は尋ねなかった。おそらくむしろ僕自身の中に、そうすることを阻む何かがあったのだろう。」

村上氏の父親は1936年に旧制中学校を卒業後、18歳で、仏教教育のための専門学校に入った。そこを卒業するまでの4年間、徴兵猶予を受ける権利を有していたのだが、正式に事務手続きをすることを忘れていたようで、そのために学業の途中で徴兵されることになった。

村上氏はその軍歴を調べてみようと、ずっと思っていたが、なかなか着手することができなかった。その理由を、このように説明している。

「父が配属された部隊は第十六師団(伏見師団)に所属する歩兵第二十連隊(福知山)だった。(中略)それは歩兵第二十連隊が、南京陥落のときに一番乗りをしたことで名を上げた部隊だったからだ。(中略)ひょっとしたら父親がこの部隊の一員として、南京攻略戦に参加したのではないかという疑念を、僕は長いあいだ持っており、そのせいもあって彼の従軍記録を具体的に調べようという気持ちにはなかなかなれなかったのだ。(中略)父親が入営したのは1938年8月1日である。歩兵第二十連隊が、南京城攻略一番乗りで勇名を馳せたのはその前年、37年の12月だから、父はすれすれ一年違いで南京戦には参加しなかったわけだ。そのことを知って、ふっと気が緩んだというか、ひとつ重しが取れたような感覚があった。」

陸軍戦時名簿によれば、村上氏の父は特務二等兵として、主に補給?警備の任務にあたった他、河口鎮付近での追撃戦(10月25日)と、漢水の安陸攻略戦(翌年3月17日)、襄東会戦(4月30日から5月24日)に参加している。

村上氏は、父親の軍隊生活の足跡をこのように記している。

「ろくに機械化されておらず、燃料の十分な補給もままならない戦闘部隊――馬がほとんど唯一の動力だった――がこれだけの距離を進むのは大変な苦行だったに違いない。戦場では補給が追いつかず、糧食や弾薬が慢性的に不足し、衣服もぼろぼろになり、不衛生な環境でコレラを始めとする疫病が蔓延し、深刻な状況だったという。歯科医が不足していたために、兵士の多くは虫歯に悩まされた。日本の限られた国力で、広大な中国大陸を制圧することにはどだい無理がある。ひとつひとつの都市を武力で制圧することはできても、地域全体の占領状態を維持するのは現実的に不可能だ。」

このような状況下、中国人への虐殺暴行があったようで......

「そんな中で虐殺行為は残念ながらあったと率直に証言する人もいれば、そんなものはまったくなかった、ただのフィクションだと強く主張する人もいる。いずれにせよ、そのような血なまぐさい中国大陸の戦線に、二十歳の父は輜重兵として送り込まれている。」

村上氏は父から聞いた中国人捕虜の話を語る。

「一度だけ父は僕に打ち明けるように、自分の属していた部隊が、捕虜にした中国兵を処刑したことがあると語った。どういう経緯で、どういう気持ちで、彼が僕にそのことを語ったのか、それはわからない。ずいぶん昔のことなので、前後のいきさつは不確かで、記憶は孤立している。僕は当時まだ小学校の低学年だった。父はそのときの処刑の様子を淡々と語った。中国兵は、自分が殺されるとわかっていても、騒ぎもせず、恐がりもせず、ただじっと目を閉じて静かにそこに座っていた。そして斬首された。実に見上げた態度だった、と父は言った。彼は斬殺されたその中国兵に対する敬意を――おそらくは死ぬときまで――深く抱き続けていたようだった。

同じ部隊の仲間の兵士が処刑を執行するのをただそばで見せられていたのか、あるいは父がもっと深く関与させられてたのか、そのへんのところはわからない。僕の記憶が混濁しているのか、あるいは父がもともと曖昧な語り方をしたのか、今となっては確かめるすべもない。しかしいずれにしても、その出来事が彼の心に――兵であり僧であった彼の魂に――大きなしこりとなって残ったのは、確かなことのように思える。

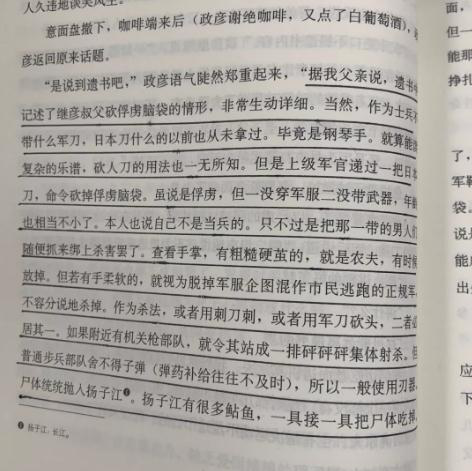

この時期、中国大陸においては、殺人行為に慣れさせるために、初年兵や補充兵に命令し、捕虜となった中国兵を処刑させることは珍しくなかったようだ。吉田裕という方の書かれた「日本軍兵士」(中公新書)の中に次のような文章がある。

〈藤田茂は、一九三八年末から三九年にかけて、騎兵第二八連隊長として、連隊の将校全員に、「兵を戦場に慣れしむるためには殺人が早い方法である。すなわち度胸試しである。これには俘虜[捕虜のこと]を使用すればよい。四月には初年兵が補充される予定であるから、なるべく早くこの機会を作って初年兵を戦場に慣れしめ強くしなければならない」、「これには、銃殺より刺殺が効果的である」と訓示したと回想している〉

無抵抗状態の捕虜を殺害することは、もちろん国際法に違反する非人道的な行為だが、当時の日本軍にとっては当たりまえの発想であったようだ。だいいち捕虜をとってその世話をしているような余裕は、当時の日本軍戦闘部隊にはなかった。1938年から39年と言えば、ちょうど父が初年兵として中国大陸に送られていた時期であり、そのような行為を下級兵士たちが強制されたとしても、決して不思議はない。」

その父の記憶は、幼い村上氏にも影響を及ぼしていた。

「いずれにせよその父の回想は、軍刀で人の首がはねられる残忍な光景は、言うまでもなく幼い僕の心に強烈に焼きつけられることになった。ひとつの情景として、更に言うならひとつの疑似体験として。言い換えれば、父の心に長いあいだ重くのしかかってきたものを――現代の用語を借りればトラウマを――息子である僕が部分的に継承したということになるだろう。」

(『騎士団長殺し』に登場した叔父の政彦が、侵華日本軍の暴行を経験したことは、恐れ、隠したかった父親の過去の投影かもしれない。)

「父は戦場での体験についてほとんど語ることがなかった。自らが手を下したことであれ、あるいはただ目撃したことであれ、おそらく思い出したくもなく、話したくもなかったのだろう。しかしこのことだけは、たとえ双方の心に傷となって残ったとしても、何らかの形で、血を分けた息子である僕に言い残し、伝えておかなくてはならないと感じていたのではないか。」

六歳の時の村上春樹氏

02

父親とは20年以上まったく顔を合わせなかった

1939年8月、村上氏の父親が一年間の兵役を終え、復学した。

彼は、専門学校に入ってすぐに俳句に目覚め、復学してからも、熱心に俳句を詠み続けていた。

「鹿寄せて唄ひてヒトラユーゲント」(40年10月)

村上氏は、「これはたぶんヒットラー?ユーゲントが日本を友好訪問したときのことを、句に詠んだのだろう。当時ナチス?ドイツは日本の友邦であり、ヨーロッパで戦争を有利なうちに戦っており、一方の日本はまだ対英米戦争には踏み切っていなかった。(中略)遠方にある血なまぐさい戦場の空気と、鹿たちの対比が印象的だ。いっときの日本訪問を楽しんでいたヒットラー?ユーゲントの青年たちも、その後あるいは厳冬の東部戦線で果てていったのかもしれない。」と述べている。

ヒットラー?ユーゲントの青年たち

二年後、村上氏の父親は卒業したが、臨時召集を受け、再び戦場に戻った。

「ところが意外な展開というべきか、召集を受けてから僅か二ヶ月後、11月30日に父は唐突に召集解除になっている。つまり兵役をはずれ、民間に戻ってよろしいということだ。11月30日といえば、実に真珠湾奇襲攻撃の八日前のことである。もし開戦に至ったあとであれば、そのような寛大な措置がとられることはまずあり得なかっただろう。

村上氏が父親から聞いた話では、彼は一人の上官のおかげで命を助けられたということだった。当時上等兵であった父はある上官に呼ばれ、「君は京都帝国大学で学ぶ身であり、兵隊であるよりは、学問に励んだ方がお国のためにもなろう」と言われ、軍務から外されたということだ。(中略)が、残念ながら事実にはそぐわない。京都大学の「生徒一覧」を調べてみると、父が京都大学の文学科に入学したのは1944年10月であるからだ。となると「君は京都帝国大学で学ぶ身であり」という話は通らなくなってくる。たぶん僕の記憶がどこかで混濁しているのだろう。」

いずれにせよ、村上氏の父親は太平洋戦争から外されることになった。

村上氏によると、「当初1万8000名を数えた十六師団の生存者は、僅か580名に過ぎなかった。戦死率は実に96パーセントを超えている。」とのことである。

「父が「命拾いをした」と述べたのはおそらく、第五十三師団の一員として戦争末期に、悲惨をきわめたビルマ戦線に送られずにすんだことを指しているのだろう。しかしバターンやレイテで屍となっていった、第十六師団のかつての仲間の兵士たちのことも、やはり彼の頭にはあったに違いない。十分あり得る仮定だが、もし父が違う運命を辿り、かつて所属していた第十六師団の部隊と共にフィリピンに送られていたなら、どちらかの戦場でまず間違いなく――バターンでなければレイテで、レイテでなければ、バターンで――戦死を遂げていただろうし、そうなればもちろん僕もこの世界には存在していなかったことになる。おそらく「幸運なことに」と言うべきなのだろうが、しかし自分一人が命を取りとめ、かつての仲間の兵隊たちがそうして遠くの南方の戦場で空しく命を落としていったことは、父にとって大きな心の痛みとなり、切実な負い目となったはずだ。そのことを考えると、父が毎朝、長い時間じっと目を閉じ、心を込めてお経を唱えていたことがあらためて腑に落ちる。」

戦争は終わったが、その影響は村上氏の父親の結婚後の生活にも残った。

「母の語るところによれば、若い頃の父の生活はかなり荒れていたということだ。戦争の厳しい体験がまだ身体の中に残っていただろうし、人生が自分の思いとは違う方向に流されてしまったというフラストレーションも、それなりにきつかったに違いない。よく酒を飲み、ときには生徒を殴ったりもしたらしい。しかし僕が成長するにつれて、その気性も行動も次第に温厚なものになっていったようだ。ときどき陰鬱に、不機嫌になり、酒を飲み過ぎることもあったが、息子として家庭内で嫌な思いをさせられたという記憶はほとんどない。たぶん様々な思いが、彼の心の中で静かにひっそりと沈殿し、それなりのおさまりを見せていったのだろう。」

村上氏が成長し、固有の自我を身につけて行くに従って、父親とのあいだの心理的な軋轢は次第に強く、明確なものになっていった。そして、父と子の関係は屈折したものになり、最後には絶縁に近い状態となった。

「20年以上まったく顔を合せなかったし、よほどの用件がなければほとんど口もきかない、連絡もとらないという状態が続いた。(中略)父とようやく顔を合わせて話をしたのは、彼が亡くなる少し前のことだった。そのとき僕は60歳近くになって、父は90歳を迎えていた。重い糖尿病を患い、身体の各部に癌が転移し、どちらかといえばでっぷりした体格の人だったのだけれど、ほとんど見る影もなく痩せこけ、まるで別人のように見えた。そこで父と僕は――彼の人生の最期の、ほんの短い期間ではあったけれど――ぎこちない会話を交わし、和解のようなことをおこなった。」

その後、村上氏の父親が亡くなる。村上氏は文章の最後を、命と偶然に対する感慨で締めくくった。

「いずれにせよ、僕がこの個人的な文章において一番語りたかったのは、ただひとつのことでしかない。ただひとつの当たり前の事実だ。

それは、この僕はひとりの平凡な人間の、ひとりの平凡な息子に過ぎないという事実だ。それはごく当たり前の事実だ。しかし腰を据えてその事実を掘り下げていけばいくほど、実はそれがひとつのたまたまの事実でしかなかったことがだんだん明確になってくる。我々は結局のところ、偶然がたまたま生んだ一つの事実を、唯一無二の事実とみなして生きているだけのことなのではあるまいか。

言い換えれば我々は、広大な大地に向けて降る膨大な数の雨粒の、名もなき一滴に過ぎない。固有ではあるけれど、交換可能な一滴だ。しかしその一滴の雨水には、一滴の雨水なりの思いがある。一滴の雨水の歴史があり、それを受け継いでいくという一滴の雨水の責務がある。」

03

「40万人と10万人の違いはいったいどこにあるのでしょう。」

村上氏の作品を読むと、作中に父親の登場が少ないことに気付くだろう。例え登場したとしても、子供を傷付ける反面的な形象としてである。

『風の歌を聴け』の主人公の両親は言及された程度で、『ノルウェイの森』に登場するワタナベに至っては、両親が誰かさっぱり分からない。『1Q84』に描かれた深田絵里子は、宗教団体のリーダーである父親に反抗する存在であり、『海辺のカフカ』では、父親が殺されるという設定である。

『海辺のカフカ』のスチール写真

以上の観点から、村上氏が父親のことを深く気に留めていたことが窺える。

父親の戦争の記憶を受け継いだ村上氏は、ずっと父親の影響を受けていたようである。

例えば、中国に対する表現の仕方が、その受けた影響の一つだと考えられる。父親の中国での経験のため、村上氏は今まで中華料理を食べないと言っている。また、彼の作品の中に「中国」という言葉がよく出てくる。『中国行きのスロウ?ボート』には、「死は僕に中国人のことを思い出させる」というような言葉もある。

ハーバード大学のジェー?ロビンソン教授は、これらの小説は「生活で出会った中国人に負罪感を抱き始めていく過程を記録している」というふうに解読している。

その他、『風の歌を聴け』では、主人公が中国人バーのオーナーに、戦後中国上海の郊外で亡くなった叔父のことを語ったシーンがある。『羊をめぐる冒険』では、羊博士が「満洲」へ羊視察に出かける。『1Q84』の女性主人公の青豆の趣味は、30年代の満鉄に関係する書籍を読むことで、男性主人公の天吾の養父は、戦後引揚げた満蒙開拓団の団員である。

それらの設定に対して、村上氏は自分にとっての中国は、書こうと思って苦心して想像するものではなく、人生における重要な記号だと語っている。

父親の経歴から受けたもう一つの影響は、彼の幾つかの作品に貫かれている反戦思想である。

2017年に出版された『騎士団長殺し』では、村上氏は主人公のセリフを借りて、南京大虐殺事件に対する態度を表明している。

「そうです。いわゆる南京虐殺事件です。日本軍が激しい戦闘の末に南京市内を占領し、そこで大量の殺人がおこなわれました。戦闘に関連した殺人があり、戦闘が終わったあとの殺人がありました。日本軍には捕虜を管理する余裕がなかったので、降伏した兵隊や市民の大方を殺害してしまいました。正確に何人が殺害されたか、細部については歴史学者のあいだにも異論がありますが、とにかくおびただしい数の市民が戦闘の巻き添えになって殺されたことは、打ち消しがたい事実です。中国人死者の数を40万人というものもいれば、10万人というものもいます。しかし40万人と10万人の違いはいったいどこにあるのでしょう?」

村上氏は本の中で、多くの日本人が好きな昭和時代を「あの暗黒の時代」と称し、反戦思想の宣伝に、身をもって努めている。

今年、パリで開かれた読者との交流会では、村上氏は、「自分の国に都合のいいことだけを歴史に残そうとすることは、どの国にもあるけれど、対抗してつぶしていかないといけない」と強調。「正しい歴史を伝えるのが僕の世代の生き方だと思う」と危機感をあらわにした。

パリでの読者との交流会

「対抗してつぶしていかないといけない」という村上氏の観点は、直截で、明確で、曖昧ではない。例えば、数年前に『朝日新聞』のインタービューを受けた時、村上は日本の抱える問題について、このように答えている。

「45年の終戦に関しても、2011年の福島第1原発事故に関しても、誰も本当に責任を取っていない。そういう気がするんです。例えば、終戦後は結局、誰も悪くないということになってしまった。(中略)日本人には自分たちが加害者でもあったという発想が基本的に希薄だし、その傾向はますます強くなっているように思います。」

このような立場は右翼の攻撃を受けている。村上氏やその新作を「反日」と罵り、ボイコットや攻撃を展開する人もいるが、村上氏はそのような人たちを相手にしていない。村上氏の父親が世を去った翌年のエルサレム受賞スピーチでは、有名な「高い壁と卵」という講演をした。その講演での、父親に言及している部分に、村上氏の深い思いを感じずにはいられない。

「私の父は昨年90歳で亡くなりました。彼は引退した教師であり、パートの僧侶でした。大学院生の頃、父は徴兵され、中国の戦場に送られました。私は戦後生まれの子どもでしたが、父が毎朝食前に、家の仏壇に向かって長く真摯な祈りを捧げる姿を見てきました。一度、父にその理由を尋ねたことがあります。父は、戦争で亡くなったすべての人のために祈るのだ、と父は言いました。父は、敵も味方も変わりなく、すべての死者のために祈っていました。仏壇に向かって跪く父の背中を見ながら、父の周囲に死の影が漂っているような気がしたものです。父は亡くなり、父と共に父の記憶も逝ってしまいました。父が記憶していたことを知るすべはありません。しかし、父の周囲に潜んでいた死の存在感は私の記憶の中に残っています。これは、父から受け継いだ数少ないものの一つで、最も重要なものの一つです。」

その「亡くなった人」の中には、死を怖がらない中国人捕虜も、また太平洋戦争で亡くなった村上氏の父親の友も含まれているのだろう。

しかしながら、父親から受け継いだ辛い記憶は、息子のところで一種の確固たるものになっている。それは、「もし、硬くて高い壁と、そこに叩きつけられている卵があったなら、私は常に卵の側に立つ。」という彼の名言に表れているのである。

本文はWe-Chat「WeLens」(ID:we-lens)の許可を受け、転載するものである。

編集:WeLens 陣内インコ 翻訳:王乙彤

転載する場合は、「WeLens」にご連絡ください。

参考資料:

「猫を棄てる—父親について語るときに僕の語ること」『文藝春秋』2019年6月号

https://www.asahi.com/articles/ASM584S8TM58UCVL00W.html

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41695640V20C19A2CR0000/

https://japanese.joins.com/article/205/192205.html

写真はウェブ上のもので、著作権は原作者に有している

ニュースソース | WeLens(許可取得済)

編集 | 趙伊漢